ほととぎす

Contents

破壊と創造そして維持

織田信長

豊臣秀吉

徳川家康

この3人を端的に表現した言葉があります。

鳴かぬなら殺してしまえ時鳥(ほととぎす)

織田信長

鳴かぬなら鳴かせてみよう時鳥

豊臣秀吉

鳴かぬなら鳴くまで待とう時鳥

徳川家康

どうにもならない状況をどう捉えるか。

時鳥(ほととぎす)が鳴くか鳴かぬかはただの気まぐれです。

それを

信長は「鳴かないなら殺してしまえ」

秀吉は「鳴かないなら鳴かせてみようか」

家康は「鳴くまで待ってみようか」

と表現するのです。(実際本人たちが言ったわけではありません)

皆さんならどうするでしょうか。

信長派か秀吉派、はたまた家康派か。

自分ならどうするか。

そんな風に歴史をたどっていくと、もっと面白い一面が見えてくるかもしれません。

さあ、今日も始まりますよ!

織田信長

織田信長は尾張の国(愛知県)に生まれました。

幼い頃から奇抜な行いが多く「うつけ」と呼ばれていた話は有名です。

※うつけ=まぬけ あほう

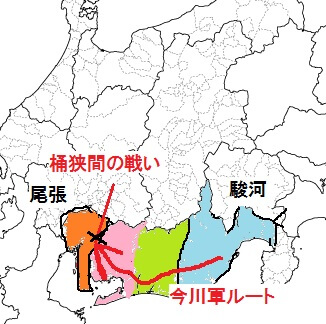

しかし、当主となるや今川家の大軍勢を桶狭間(おけはざま)で破り美濃(みの)の斎藤家を滅ぼすと天下布武の歩みを始めます。

その後弱体化した室町幕府の第15代将軍足利義昭を助け、京へ上り上洛を果たします。

※京の混乱により、足利義昭は越前の朝倉家を頼り落ちのびていました。

経済面では楽市楽座(らくいちらくざ)の制度を設け、自由な商売を取り入れ、安土城下を賑わせました。

足利義昭は無事京に戻り、室町幕府の将軍の座に就きます。

その恩賞として、足利義昭は信長に管領(かんれい)か副将軍の役職を与えようとします。

しかし、信長はいずれも断ります。どれをとってみても足利義昭の臣下になるに等しいからです。

副将軍とか管領とか。武士なら大喜びで飛びつきそうですけど。

信長にとっては、京に上り各地の大名を従える理由が欲しかっただけです。

京に上ることが関係あるの?

力がないとは言え、足利家は室町幕府の将軍家です。

その将軍家と朝廷を自らが守護する。それが京に上ると言うことです。

周りの大名も信長の言うことを聞かざるを得なくなるのですね。

信長にとって弱体化した幕府の要職は不用なものでした。

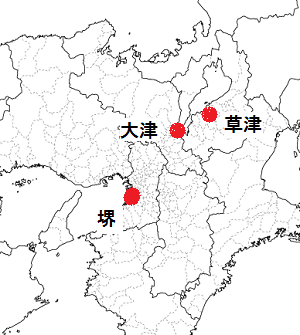

代わりに信長は、足利義昭に堺、大津、草津の支配権を要求します。

これらは当時の物流の拠点です。

特に堺は鉄砲の生産地でもあります。

堺には外国船が多く来航します。

鉄砲の材料を安価に外国から輸入し、生産販売することで堺の商人は潤っていました。

この地を支配下に置くことで、信長は鉄砲配備を急速に進めることが出来たのです。

幕府の要職に就くよりも、そちらのほうが賢いとにらんだんですね。

後に武田家を長篠の戦いで破った際には、3000挺の鉄砲があったと言われています。

(1000挺説もあり)

武田軍がその際200から300挺所有していたそうなので、ケタの違いがわかりますね。

す、すげえ。

でも、足利義昭はおもしろくなかったでしょうね。

日増しに力をつけ、自分の言うことを聞かない信長。

義昭は不満が爆発し「信長を討て」と各地の大名に命令を下します。

これを信長包囲網と言います。

各地の大名が一斉に蜂起(ほうき)し信長は窮地に立たされます。

しかし、武田信玄の死亡などで九死に一生を得た信長は各地の大名を破り、いよいよ天下が目の前に見えてきます。

信長の怒りを買い、足利義昭は追放され足利幕府は滅亡します(1573年)

その後あと一歩と言うところで、家臣明智光秀の謀反により無念の死を遂げた信長

信長は戦が強く、優秀な部下が多かった。

ただそれだけで天下統一目前まで来れたわけではありません。

優秀な部下が多いのは、無能な部下を容赦なく陣営から外し、家臣同士が互いに競い合うシステムを作り上げたこと。

また意外に信長は負け戦も多いのですが、そこから地道に勝つ算段をつけ再起をはかること。

古い慣習にとらわれず、時代に合った政治を行うこと。

(※楽市楽座のように、座や関所を撤廃し、自由な商業化を図りました)

そして何よりも、お金の動き、経済の重要性に目をつけたこと。

以上が信長が戦国時代最強と言われた理由であると考えます。

国を活性化し、最強の軍事力を手にすることは、経済力があればこそ成せることです。

農民が戦に駆り出されるのではなく、戦争を本職とするプロの戦闘集団を作ることができたのも、信長の経済力によるものです。

織田信長は無念の死を遂げました。

しかし、彼の革新的な取り組みは、その後の政治や戦のあり方を大きく変えていきます。

誰もが考えもつかないようなことを常に考えていたんですね。

かっこよすぎる。

織田信長。かれは既存の権益や仕組みをことごとく変えていきました。

例えるなら「破壊の人」です。

豊臣秀吉

豊臣秀吉の幼少期はあまり良く知られてはいません。

貧しい農民の出身で、針売りを営みながら各地を歩き回り、今川に召し抱えられたのち、信長に仕えるようになったと言うのが通説です。

秀吉は信長の草履(ぞうり)取りから始まり、立身出世した男として有名です。

桶狭間の戦いを経て美濃攻略で手柄を立て、後に大名となります。

彼の得意とするところは「人たらし」です。

気さくな性格で人の心に踏み込むことが得意な男でした。

多くの人が秀吉の人柄に惚れ、従いました。

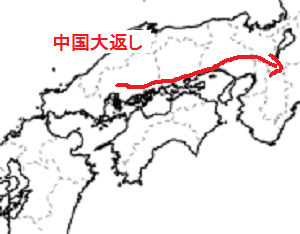

秀吉が中国地方の毛利攻めを行っているときに、信長が本能寺で討ち死にした一報が入ります。

秀吉は、すぐさま軍勢を立て直し京に引き返し、明智光秀の軍を破りました。

数万の兵を引き連れ、約10日間で京に戻った秀吉。

この異常な速さに、油断していた明智軍は完全敗北しました。

これを中国大返しと言います。

信長の敵を討ち、織田家中第一人者となった秀吉は、織田家の宿老達を抑え、とうとう天下統一を果たします。

一人の農民が天下統一を果たす。

この立身出世劇は、今なお多くの人達に夢と希望を与え続けています。

信長の草履取りだった自分が、信長の意志を継ぎ天下統一を果たすとは夢にも思わなかったでしょうね。

そうですね。

彼はその後、全国を支配していくために新しい政策を打ち出します。

検地(けんち)と刀狩り(かたながり)です。

当時は地域によって、ものさしやマスに違いがあったため、田畑の収穫量の計算が曖昧でした。

そこで秀吉はこれらを全国的に統一し、田畑の収穫量を石高(こくだか)で表せるようにしました。

これを太閤検地(たいこうけんち)と言います。

また、荘園領主や公家や寺社が持っていた土地の権利を失効させ、検地帳に登録された農民だけが土地所有出来るようになりました。

しかし勝手に土地を離れたり(引っ越し)農民をやめることが許されなくなりました。

さらに農民や寺社から刀、槍、鉄砲などを没収しました(刀狩り)

農民たちによる一揆を防ぐためです。こうして武士と農民の区別が明確にされました。

「兵農分離(へいのうぶんり)」

このようにして、武士や農民、町人などの身分が出来上がり近世社会の仕組みが出来上がったのです。

自分も農民だったのに、農民に厳しいね。

自分が農民だったからこそ、農民を恐れたんだと思いますよ。

自分みたいに能力のある農民が反抗しないようにと言うことですね。

この時代は安土桃山時代と呼ばれ、きらびやかな文化が栄えました。

武士と町人が中心のカネに糸目をつけない派手な文化でした。

従来の貴族や僧を中心とした文化に代わり、町人や武士中心の文化に移っていきます。

長い戦乱が終わり、庶民に平和と活気が戻り、経済が発展した結果です。

またキリスト教の伝来や、南蛮貿易が栄えたことにより生活スタイルも大きく変わりました。

帽子やガラス製品、ベッドなど西洋の品々が取り入れられました。

天正大判(てんしょうおおばん)と呼ばれる日本史上最大の金貨もこの時代のものです。

何から何まですごい。

信長亡きあと、新たな日本のスタイルを作り上げた人。それが秀吉です。

秀吉は「創造の人」と呼べるでしょう。

信長にせよ秀吉にせよ、たくさんのアイデアに詰まった人だったんですね。

自国の尾張や、大名と言う立場。それだけではなく、日本の行く未来像をしっかり持っていたんですね。

他の大名たちと決定的に違うのはそこでしょう。

「人たらし」を武器に天下人となった秀吉。

しかし晩年の彼はその真逆を進むことになります。

家臣とのいざこざで自害に追い込んだり、キリシタンの弾圧など、若き日の秀吉にはなかった残虐な一面が表れます。

遠く明の国を従えようと十数万の軍を2度に渡り、朝鮮に攻め込みました(文禄の役、慶長の役)

結果、日本は敗れ、無益な死者を出しただけでした。

豊臣政権に不満が高まる中、秀吉は静かに生涯を終えます。

関白に任じられ、大坂城を築き、朝廷から豊臣の姓を贈られた秀吉

その華やかさに比べると、最期はなんとも寂しいものでした。

徳川家康

とうとうこの人の時代がやってきます。

徳川家康です。

彼は幼少期、人質として今川家に預けられ、育ちました。

当時、力のない小大名は、身内を人質に出し、大大名に服従を誓ったのです。

徳川家康は三河の松平家の子でした。

元々は織田家の人質として過ごし、信長とは幼なじみだったのです。

結局今川家の人質として育ち、転機は桶狭間の戦いでした。

今川方として出陣した松平元康(徳川家康)は信長の奇襲攻撃により主君義元が討ち死にした報を受けます。

その後、松平家は今川から独立し、織田信長と同盟を結びました(清州同盟)

この同盟は非常に強固なもので、信長が死ぬまで破られることはありませんでした。

本能寺の変後、豊臣秀吉の臣下になりますが、秀吉の死後、関ヶ原の戦い、大坂の陣を経て家康が全国を統一します。

徳川家康の政策については次回詳しく説明します。

江戸幕府を開いた人ですね。

こうして見ると、この3人は若き日から行動を共にしてきた旧知の中です。

その3人により天下統一を果たし、平和な日本の礎(いしずえ)を築く。

とても運命的なものを感じますね。

言われてみればそうだね。

江戸時代は260年間続く長期政権です。この安定した平和な時代を築いた徳川家康。

彼は「維持の人」です。

いよいよ現代に近づいてきました。

江戸時代がどのような仕組みで長続きできたのか。

次回、詳しく見ていきましょう。それではまた!