政党内閣と天皇機関説

第一次世界大戦後、日本国内は民主主義(デモクラシー)について深く考えるようになり、また声高に民主主義を主張した時期でもあります。

この民主主義に関して、民衆が強い意識を持ち主張した時期が、ちょうど大正時代に当たります。

大正デモクラシーと言われるゆえんはそこにあります。

政治学者の吉野作造(よしのさくぞう)は、「政治の目的は、一般民衆の幸福と利益の追求のためにある。」としました。

この吉野作造(よしのさくぞう)の主張は民本主義(みんぽんしゅぎ)と呼ばれます。

そしてその実現のために、普通選挙の実現、政党内閣制の実現を主張したのです。

さらに憲法学者の美濃部達吉(みのべたつきち)は「主権は国家にあり、天皇は国家の最高機関として憲法に従って統治する。」という憲法学説を主張しました。

この憲法学説を天皇機関説(てんのうきかんせつ)と言い、後に天皇機関説事件と呼ばれる事件にまで発展しました。

さて、ここで重要なのは、歴史教科書の一文「天皇機関説は政党内閣制に理論的な根拠を与えた。」の箇所です。

恐らく中学生の皆さんは、授業で何となく聞いたことがあるぐらいの程度だと思います。

先生もなんとなく話しただけで、いつの間にか終わってしまっている個所ではないでしょうか。

しかし、この「天皇機関説は政党内閣制に理論的な根拠を与えた。」の部分は、政党内閣を理解し、現行憲法と大日本帝国憲法の違いを理解するうえで重要な個所なのです。

3年生の公民分野でも非常に役に立つ知識ですので、この際しっかりと覚えてしまいましょう。

さあ、それでは「天皇機関説は政党内閣制に理論的な根拠を与えた。」とは一体何を意味しているのか。見ていきましょう。

Contents

大日本帝国憲法と日本国憲法

大日本帝国憲法と日本国憲法の主権者

大日本帝国憲法では主権は天皇にあるとされています。

つまり国家の方針を決め、国家の行く末を決める最終決定権は天皇にあるとする考え方です。

現代の憲法は、日本国憲法ですよね。

日本国憲法では主権は国民にあります。

大日本帝国憲法・・・天皇主権

日本国憲法・・・・・国民主権

大日本帝国憲法下では、天皇は絶大なる権限を持っていたのです。

現人神(あらひとがみ)と呼ばれ、日本国家を超越した神の存在でした。

大日本帝国憲法下では、天皇主権。

日本国憲法では国民主権。

民主主義とは、民衆が主体の社会です。

民衆が自分たちの意見を元に、より良い社会を作っていくのです。

民主主義においては、政治の主役は民衆なのです。

国民に決定権があるということですね。

国民主権ですね。

でも、それって今の日本国憲法の話でしょ?

大日本帝国憲法では天皇主権だよ。

民主主義の社会は、きっちりと国民主権を憲法上に明文化されてなければなりません。

ですから現行の日本国憲法ではきっちりと国民主権が明文化され、民主主義社会が実現されています。

では、大日本帝国憲法では民主主義は実現できない事になりますよね?

だって、天皇主権て書かれてしまっているから。

そこです。大正時代にいかに民主主義が熱狂的に騒がれても、結局は大日本帝国憲法で天皇主権と明文化されてしまっている。

すなわち、国民が主役(国民主権)となる民主主義は実現できません。

じゃ、じゃあ、いくら期待して騒いでも無駄だよね?

そこで登場したのが吉野作造(よしのさくぞう)の民本主義(みんぽんしゅぎ)です。

民本主義(みんぽんしゅぎ)

憲法上、天皇主権を書かれてしまっている以上、国民主権たる民主主義の実現は難しい。

主権者を変更するには、憲法改正しなければならないからです。

民主主義思想は、当時は危険な思想として政府関係からは警戒されました。

なぜなら、主権である天皇の存在を否定し、国民に主権を求める思想だからです。

そこで吉野作造(よしのさくぞう)は、「政治の目的は、一般民衆の幸福と利益の追求のためにある。」と主張しました。

「もう少し、国民のためを思った政治をやってくれよ」というニュアンスです。

あくまでも主権は天皇であるが、国民を主体に捉えた政治実現を、訴えたのです。

この吉野の主張が民本主義(みんぽんしゅぎ)です。

そしてその実現のために、普通選挙の実現、政党内閣制の実現を主張したのです。

納税額にかかわらず、誰にでも選挙権がある普通選挙。

選挙で選ばれた議員によって成り立つ政党内閣。

吉野は、これらを実現することで、より国民が主体となる政治を実現できると考えました。

民主主義は国民に主権があることで実現できる。

天皇主権の大日本帝国憲法下では、民主主義の実現は難しい。

せめて国民を思いやった政治を実現してほしい。

それが吉野作造(よしのさくぞう)の主張であり、民本主義である。

吉野は普通選挙と政党内閣の実現を主張。

政党政治と藩閥(はんばつ)政治

藩閥と政党

先ほど政党内閣という言葉が出てきましたね。

この政党内閣が今日のキーワードになりますので、少し見てみましょう。

藩閥政治と比較するとわかりやすいのでまずは藩閥政治について見ていきましょう。

藩閥(はんばつ)政府は、討幕に貢献した薩摩や長州、土佐、肥前の藩の出身者から成る政府でしたね。

その4つの藩出身じゃないと、政府の人間になれなかったってこと?

おおむねそういうことです。

これに反発したのが西郷隆盛や板垣退助といった征韓論で敗れた人達ですね。

西郷隆盛は薩摩藩、板垣退助は土佐藩出身です。

二人とも藩閥出身でしたが、岩倉使節団が欧米視察に出向中に、政府のお留守番役をしていました。

西郷や板垣は武力で韓国を併合すべしとする征韓論(せいかんろん)を主張しました。

しかし、欧米の実力を目の当たりにして帰国した岩倉使節団は「まずは国力を充実すべし」として西郷らをあしらいます。

こうして西郷や板垣は政府を去ることになります。

独断専行の藩閥政治に不満を持つ者は多く、西郷は彼らに担ぎ出され反政府戦争を起こします。

これが西南戦争です(1877年)

また板垣退助らは言論で政府を打倒しようとし、自由民権運動が盛んになるきっかけを作りました。

最終的には全国に広まった自由民権運動に押される形で、政府も国会開設の勅諭(こっかいかいせつのちょくゆ)を出し、大日本帝国憲法の作成に取り掛かることになりました。

※国会開設の勅諭・・・国会を開くという約束

それでもしばらくは藩閥政治が続いたんですよね?

国家の近代化、不平等条約の撤廃など重要課題が山だらけであった当時の日本。

ある意味藩閥のような独断グループが国を引っ張って行く必要はあったと思います。

何事も審議審議と、悠長なことも言ってられなかったのは確かだと思いますから。

強いリーダーシップですか。

しかし、あまりにも一人のリーダーに依存しすぎるようになると、ヒトラーのような独裁を生む流れにもなります。

藩閥政治の危険なところでもありました。

そして、原敬(はらたかし)の時に、本格的な政党内閣が誕生したんですね。

政党内閣とは

政党は、政治に対し、同じ考えを持った人達が集まるグループです。

その中で選挙で選ばれた人が、議員となります。

衆議院で多数議席数を占める政党は与党と呼ばれます。

与党が政治を行っていくことになります(政権担当)。

例えば、自由民主党は、衆議院の議席数を多数占めているので与党になります。

政権を担当するために、与党は内閣(ないかく)を組織します。

内閣を組織することを組閣(そかく)と言います。

内閣(ないかく)は総理大臣と国務大臣によって組織されます。

国務大臣は、財務大臣や外務大臣など、政治を行う上で重要なポストに付き、総理大臣を補佐します。

この総理大臣と国務大臣は、与党から選ばれます。

※ただし、国務大臣の過半数は国会議員でなければならないということなので、半分以上、与党の中から国務大臣を選出すれば、一般の専門家から選出することも可能です。

自由民主党が政権を担当するので、総理大臣も国務大臣も大部分が自由民主党の議員で構成されることになります。

以上のように、内閣総理大臣や過半数以上の国務大臣が同じ政党の中から選ばれている内閣を政党内閣と言います。

議員は選挙で選ばれ、内閣がその議員で構成される。

政党内閣は、民主主義が反映された内閣と言えます。

普通選挙が実現されれば、より一層民主主義に近づきますね。

藩閥内閣と政党内閣の違い

藩閥内閣は、身内で固められた内閣。

政党内閣は、国民の選挙によって選出された議員によって構成される内閣。

どえらい違いだ。

原敬(はらたかし)内閣は、原自身、平民の出身であり(平民宰相)、陸海軍大臣と外務大臣以外の大臣は立憲政友会(政党)の中から選出されています。

本格的な政党政治の始まりと言われる理由はそこにあります

天皇機関説が政党内閣に理論的根拠を与えた

天皇主権説と天皇機関説

さあ、ここからが今日の本題です。

話をまとめていきますよ。

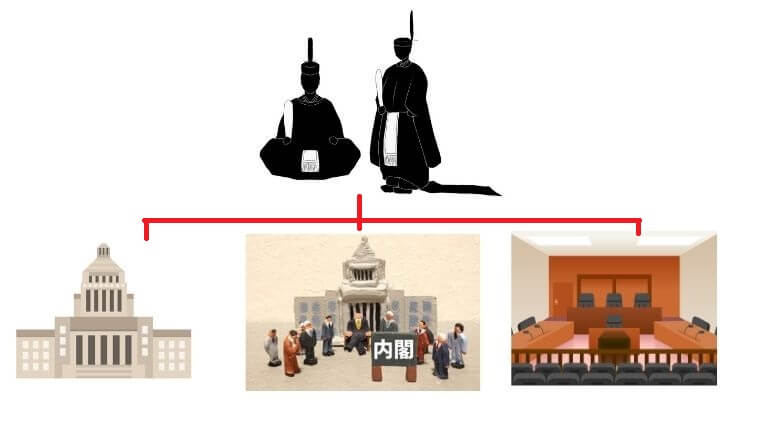

天皇主権説

天皇に主権がある。

つまり国家の在り方に関する最終決定権は、天皇にあるということです。

天皇の下に国家が存在し、内閣や国会などの機関は、天皇の下に存在するとします。

天皇機関説

天皇は国家の一機関にすぎないとする説です。

主権は国家にあり、天皇は国家の一機関に過ぎないとします。

天皇は、内閣や国会と同じ国家機関のひとつなのです。

つまり、内閣には内閣の役割、国会には国会の役割、天皇には天皇の役割があるという具合に、天皇は国家政策を行っていく上でのひとつの役割を担う機関であるということです。

ただし、天皇はあらゆる機関の中でも最高機関であるとし、内閣や国会は、最高機関の天皇を輔弼(ほひつ)する補助機関とします。

あくまでも同列ではないとします。

輔弼(ほひつ)とは、君主が政治を行うことを補助するという意味です。

なんでそんな話になってしまったの?

「天皇は偉い。」

それで良くない?

明治初期から大正時代にかけて、日本はめまぐるしく変化しましたね。

明治維新、文明開化、産業革命、不平等条約改正、近代国家の仲間入り。

こうした中、日本における天皇の立場をどう捉えるかが変化していったのです。

天皇は神であって、主権者とするのが始まりでした。

それが当初の明治政府の狙いです。

天皇を神とし、絶対的な権力を持たせ、他の何者にも主権を持たせないようにしたのです。

ご存じのように、天皇は幕府のように力ある武士によって、長らく政治の中心の座を奪われていました。

二度とそのような状況にはさせないとして、天皇に絶対的な権力があると宣言したんですね。

そう。その宣言こそが大日本帝国憲法です。

憲法で宣言してしまえば、絶対だもんね。

しかし、国会が開かれることになり、平民からも議員が選出されると状況が変わってきます。

自由民権運動を経て、国会の開設にまでこぎつけた人達です。

藩閥政府を批判する人達ですね。

内閣は藩閥の総理大臣や国務大臣で固めていたから・・・。

議会はバチバチだね。

明治政府、つまり藩閥内閣の独断的な行いは、議会を通して非難の的となります。

そのような中から、天皇を神格化し、絶対的な権力を持たせるとした明治政府の方針も、疑問視されるようになっていったのです。

そこで出てきたのが、美濃部達吉(みのべたつきち)の天皇機関説ということですね。

世は大正デモクラシーの時です。

民衆の民主主義意識が高まる中、吉野作造(よしのさくぞう)の民本主義(みんぽんしゅぎ)の影響もあり、デモクラシー一色になっていきます。

そのことが余計に天皇機関説(主権は国家そのものにあるという説)を後押ししたんですね。

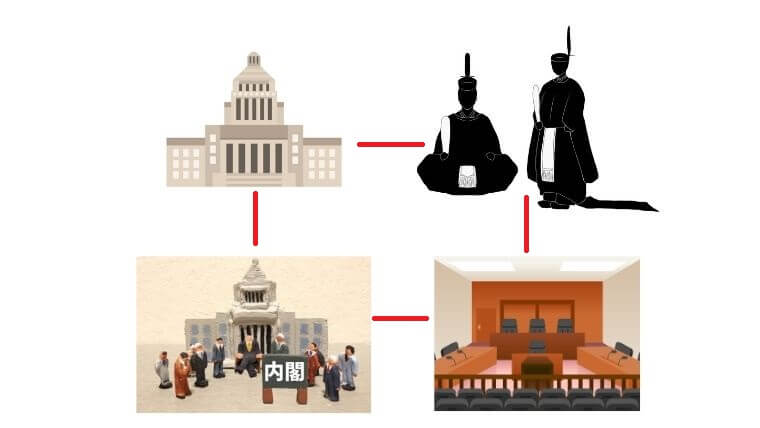

政党内閣制の理論的根拠

政党内閣は「国会で多数を占める政党から、総理大臣や過半数の国務大臣が選ばれ、組閣される」という話をしましたね。

つまり、より民主主義に近づいた内閣と言えますね。

けれど、民主主義は当時の天皇主権に反する考えでもあるから、政党内閣はすぐに受け入れられないわけですね。

しかし、美濃部達吉の天皇機関説が、政党内閣の存在を理論的に可能にしました。

国家全体を主権者とする天皇機関説。

この考えでいくと、天皇はすべての機関の中の一つです。

しかし、天皇は一番偉い人という考えは生きています。

なぜなら、天皇はあらゆる機関の中でも最高機関であるとし、内閣や国会は、最高機関の天皇を輔弼(ほひつ)する補助機関とすると明言しているからです。

輔弼(ほひつ)とは、君主が政治を行うことを補助するという意味です。

とするならば、国家全体で国の行く末を決定するけど、決定したことの行使は天皇の名において行うということになります。

天皇はやはり一番偉い人なのです。

そうすると、よりしっかりしなくてはならなくなるのが天皇に輔弼(ほひつ)する内閣です。

内閣が方向性をしっかりと示し、輔弼することで、天皇の名において素晴らしい政治パフォーマンスを発揮できる。

そのためには、政治に対し、しっかりとした同じ考えを持つ者達が内閣を組閣していく必要が出てくるのです。

つまり政党内閣です。

政党内閣の必要性を理論的に証明したのが、美濃部達吉の天皇機関説なのです。

まとめ

いかがでしたか?

かなり難しい話だったと思います。

天皇主権という言葉一つにも、いろんな解釈があるんですね。

大正時代は、民主主義が強く意識された時代であった(大正デモクラシー)

大日本帝国憲法は天皇主権

天皇主権の下では、民主主義は成り立たない。

民主主義の基本は国民主権。

政党内閣は、政権を担う政党の議員達で組閣された内閣である。

議員は民衆の選挙で選出される。

よって、従来の藩閥内閣とは全く異なる性格を持つ。

政党内閣は民主主義的な色が濃いため、天皇主権の大日本帝国憲法下ではなかなか受け入れられないものであった。

しかし、その政党内閣を天皇主権の下でも成立させる理論的根拠を与えたものがあった。

それが天皇機関説である(天皇主権説に反する説)

天皇機関説では、国家全体を主権とし、天皇を一機関にすぎないとする。

しかし、天皇は機関の中でも最高機関であり、内閣や国会などのその他機関は、天皇に対する補助的機関である。

内閣の輔弼(補助)により、天皇は政治政策を行う。

ここでは、より内閣の意思決定能力が問われることになる。

そのために、政党によって組閣された内閣は、強力な補助機関となりうる。

なぜなら、元々政治に対し同じ考えを持つ者同士が集まったものが政党だからである。

天皇機関説は、後年、「天皇に対して一機関とは、なんと罰当たりなことか」と反感を招きます。

この天皇機関説事件に関しては、また機会あるときに紹介しましょう。