院政と源平争乱

変わりゆく朝廷

前回の平将門の乱、前九年後三年の合戦も藤原家の摂関政治全盛期に起きた出来事です。

ここはしっかり年表で確認してくださいね。

墾田永年私財法が出され、公地公民の制が失われ、律令国家の土台が崩されました。

そこで台頭してきたのが摂関家の藤原一族です。

藤原家は荘園支配を拡大し、実質朝廷に入る税収がほぼ藤原家に流れると言う悪しき流れを作りました。

また、自らの娘を天皇に嫁がせ、その子を天皇に据えたり、実際に天皇が幼すぎたために自らが摂政として政治実権を握るなど、まさに

「やりたい放題」

そんな言葉が似合う藤原家の独裁とも言える政治体制が、実に200年以上も続いたのです。

天皇家としてはやりきれない思いでしたが、それに従わざるを得なかったのです。

藤原家の影響があまりにも強すぎたためです。

しかし、その藤原家独裁体制の流れがいよいよ断ち切られる時が来ます。

きっかけは、第71代天皇の後三条天皇の即位(1068年~1073年)でした。

後三条天皇は摂関家とつながりがうすかった血筋です。

後三条天皇は、桓武天皇以来の親政を行います。親政とは、天皇自らが政治を行うことです。

摂関藤原家の独裁を封じるために、ありとあらゆる手を尽くしたのです。

桓武天皇はやっぱりすごかったんだね。いろんな努力をしてたもんな。

クスクス。やまとくん、桓武天皇大好きだもんね。

後三条天皇から後は、藤原家の出る幕はほぼ失われます。

その代わり、院政(いんせい)と言う独特の政治体制が出来上がります。

まずは、そこを見ていきましょう。

後三条天皇の後、天皇に即位したのは白河天皇です。

この白河天皇が始めたのが院政と言う新しい政治のやり方です。

院政とは、天皇の座を明け渡すが、自らは上皇(じょうこう)として変わらず政治を行うことです。

日本の天皇は退位した後、上皇と言う立場になります。

白河天皇は、1086年に退位しましたが、上皇として引き続き政治を行うことになります。

上皇の住まいを「院」と呼ぶことから、院で行う政治と言う意味で「院政」と呼ばれました。

天皇の立場にいると年間多くの形式的な行事に追われ、結果、藤原氏のような権力者に政治を操られてしまう結果を招きました。

そこで、形式的な行事は全て天皇に任せ、実質的な政治は院でじっくりと行う政策をとったのです。

それが院政です。

しかし、このやり方は、実際に権力のある天皇が力を奮えず、摂関藤原家の政治と何も変わらないのではと言う批判がありました。

こうしてやがて天皇と上皇との間で争いが発生します。

それが保元・平治の乱(ほうげん・へいじのらん)です。

この保元・平治の乱で天皇・上皇がそれぞれ助っ人参戦を命じたのが、源氏と平氏の武士団だったのです。

保元・平治の乱

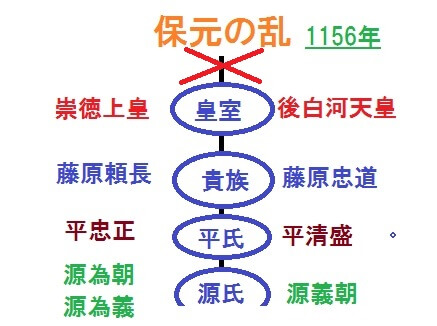

まず保元の乱を見て行きましょう。

右が天皇、左側が上皇側です。

保元の乱は藤原兄弟の争い、そして上皇天皇の対立から発生しました。

その対立の最前線を務めたのが、源氏と平氏です。

この時は源氏と平氏が入り乱れた、親子、親族同士の戦いでした。

結果、天皇側の勝利で、広く武士の力を世に知らしめました。

親子で戦うなんて。

それでも源義朝(子)は源為朝為義(父)の助命を懇願します。親子ですからね。

助けてもらえたの?

結果、願いは聞きいられず、二人は処刑されます。

ひどい。

その覚悟を持って挑んだ戦いだったのでしょうが、この願いが聞き入れられませんでした。

さらに同じ側天皇側であった平清盛ばかりが厚くもてなされ、義朝の不信感は高まって行きます。

一緒に戦ったのに・・・。

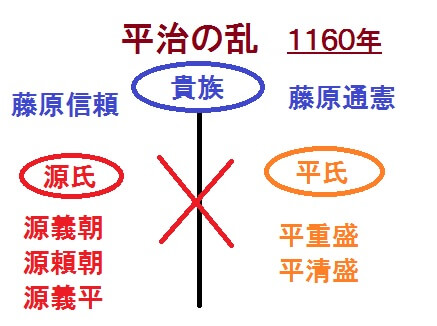

それで起こったのが平治の乱です。

源義朝は、清盛とその後ろ盾となる貴族に戦をしかけました。

平治の乱は、完全に源氏と平氏との戦いです。

どっちが、勝ったの?

平氏の完勝です。

強いんですね。平氏。

これにより、平氏の立場は強くなります。逆に源氏は全国各地に散り、しばらく表舞台には出てこなくなります。

この平治の乱の結果、平氏は朝廷からも一目置かれる存在になりました。

そして、平清盛は太政大臣(だじょうだいじん)に任命されます。

武士として、初めての太政大臣の誕生です。

ここから平氏は貴族のように華々しく栄えていきます。

蹴鞠(けまり)など貴族の遊びに興じたり、一部の平氏の間では「平氏でなければ人ではない」との言葉が飛び交いました。

平清盛は娘の徳子を天皇の妻にし、孫を天皇にすることに成功しました。

第81代安徳天皇です。

どことなく藤原氏と同じような、清盛の振舞い方でした。

他には、当時の中国にあった大国「宋(そう)」と国交貿易を行うなど平氏の勢いは増す一方でした。

[talk name=”やよい”]太政大臣!太政官の最高役職ですね!すごい![/talk]

[talk name=”やまと”]悔しかったろうね。源氏。[/talk]

しかし、この平氏の世は長く続きませんでした。

おごりが生まれるところに、滅びの足音は必ず忍び寄ります。ふふふ。

先生!こわ!

もう誰も平氏に敵わない気もしますが?

後白河法皇が力をつけすぎた平氏の力を恐れたのです。

確かに。それはわかる気がします。

初めは朝廷のボディガードだった平氏が、自分たちよりも力を持ちすぎる。

それは朝廷にとっては恐怖でした。

平氏も少しおとなしくしてればよかったのにね。

この後白河法皇から反感を買っただけではなく、平氏としては重大なミスを犯していたことが、滅亡の道へ進むことになりました。

重大なミス?

源氏の遺児、頼朝と牛若丸(のちの源義経)を生かしてしまったことです。

頼朝と義経

平治の乱で源氏が敗北した際、源頼朝は敵方の嫡男(ちゃくなん・家を継ぐ者)として、当然処刑されるはずでした。

しかし、平清盛の母・池禅尼(いけのぜんに)により、頼朝の命は救われます。

「死んだ息子に似ている」との思いから、情けをかけてほしいと清盛に懇願したのです。

命を救われた源頼朝は静岡県伊豆に追放され、そこで静かに暮らすことになります。

牛若丸(源義経)は平治の乱の際、生まれたばかりの赤子でした。

それ故、行く末は出家し、僧になるとの条件で命を救われました。

牛若丸は京の鞍馬寺(くらまでら)に預けられ修行の身となりました。

しかし、牛若丸はとても活発な男の子でした。山の中で一人武芸の稽古を行いました。

ある時、一人の山伏(やまぶし・山の中で修行をする者)が牛若丸と出会います。

その山伏は、牛若丸を源氏の遺児と知って近づきました。

山伏はその牛若丸をとある場所へ連れていきます。

そこから大きく源氏の運命は変わりゆくことになるのです。

山伏が牛若丸を連れていった場所がどこだと思いますか?

もったいぶらず教えて!

平泉です。奥州藤原氏です!

そっかあ!前回最後に先生が言ってましたね!キーポイントは「藤原氏は源氏に恩を受けている」って!

そうか!藤原氏としては恩のある源氏だもんね!山伏、いいとこ目つけたな!

奥州藤原氏としても、強大化する平氏は恐ろしい存在でした。そこに源氏の遺児、牛若丸が現れたのはスーパーラッキーだんです。

いざと言う時は全国各地に散っている源氏を、牛若丸の名の下に集められますからね。

いろんな大人の事情があるのね。

こうして、兄弟として一度も顔を会わせぬまま頼朝と義経は、静かに源氏再興のチャンスを待つのでした。

うおおおお!歴史おもしろい!

私もです!いろんなことがつながっているんですね!

さあ、次回は、いよいよ平氏滅亡へ。そしていい国(1192年)作ろう鎌倉幕府ですよ!