鎌倉幕府と執権政治

鎌倉幕府の仕組み

1192年鎌倉の地に幕府が開かれました。

初代将軍は源頼朝です。

幕府とは、武家政権による政治を行う機構です。

鎌倉幕府成立までは朝廷と天皇が政治の中心でした。

後白河法皇が亡くなり、長らく続いた院政が終わり、政治の中心は完全に武士に移ったのです。

頼朝は政治の実権を手にし、安定した鎌倉幕府の政権を維持するために幕府の仕組みを整えました。

それが御恩(ごおん)と奉公(ほうこう)です。

また国ごとに守護(しゅご)を荘園や公領に地頭(じとう)を置きました。

簡単に武士の時代とは言っても、しょせん政治に関してはド素人です。

頼朝としては、鎌倉幕府の仕組みを整えることが急務でした。

いろいろと最初は大変そうですね。

大切なのは武士同士の団結を強めることです。

頼朝に従う武士を御家人(ごけにん)と呼びますが、まずは御家人との絆を強くすることに着手しました。

気持ちがバラバラじゃ何もできないもんね。

頼朝は御家人の領地は守ることを約束し、御家人は頼朝に対し生涯の忠誠を誓います。

これを御恩と奉公と言います。

元々武士は、朝廷の役人や貴族に荘園を奪われることを自らが守るために出現した経緯があります。

それが鎌倉幕府が成立し、頼朝に奉公を誓うことで、領地を安堵してもらえることになったのです。

御家人としてはありがたい制度でした。

また、守護と地頭は、平泉に逃亡する義経を探し出すために頼朝が全国に設置したものです。

しかし、義経の死後、役割は変わり、守護は国司に変わり地方を治め、地頭は貴族の持つ荘園からも税を取り立てられる組織に変わりました。

これにより、朝廷や貴族の力が弱体化しました。

御恩と奉公、守護と地頭これらが鎌倉幕府を支える仕組みです。

長い間、貴族に逆らえなかったのに。喜んだろうね御家人さんたち。

ところが、頼朝の死後、2代将軍、3代将軍と力振るわず、幕府の実権は将軍から北条氏(ほうじょうし)に移っていきます。

北条氏?

頼朝の妻、北条政子の家系です。将軍の補佐に執権(しっけん)と言う職があり、代々北条家が担ってきました。

将軍家の弱体で御家人同士の争いが起こります。それを強い統制力でまとめたのが時の執権、北条時政です。

将軍に代わり、執権職の北条氏が実質的に政治を行いました。

これを執権政治(しっけんせいじ)と言います。

承久(じょうきゅう)の乱

大和政権による全国統一から続く天皇家と朝廷。武家政権にとって代わられ、その無念はいくばくかであったことでしょう。

そのような時、3代将軍実朝(さねとも)が暗殺される事件が発生します。

第82代後鳥羽(ごとば)天皇が上皇の時に、幕府を打ち倒すため挙兵します。一気に政権を朝廷に奪い返そうとしたのです。

[talk name=”奈良”]朝廷としては千載一遇(せんざいいちぐう)のチャンスです。

まとまりきれない御家人たちのスキをつき討幕のため立ち上がります。

[/talk]

朝廷としては千載一遇(せんざいいちぐう)のチャンスです。

まとまりきれない御家人たちのスキをつき討幕のため立ち上がります。

やっとの思いで武家政権を作ったのに・・・。

頼朝が死んだとたんにこれじゃあなあ。

誰が見ても鎌倉幕府は絶体絶命のチャンスでした。

しかし、なんとか幕府はこの危機を乗り越えます。

あるヒロインの力です。

ヒロインって言うことは、女性ですか?

北条政子(ほうじょうまさこ)は初代執権北条時政の子です。

そして、源頼朝の妻です。

頼朝と政子の出会いは、平治の乱後、頼朝が伊豆に追放されていた時のことです。

当時としては珍しい熱烈な恋愛による関係でした。

頼朝が源氏の棟梁として旗揚げした時。

弟牛若丸を討つと言う非常な決断を下した時。

初めての武士政権を誕生させた歴史的瞬間。

政子は常に頼朝に寄り添い献身的に支えてきました。

頼朝が築いた鎌倉幕府の危機に際し、まとまらない幕府内に向けて檄(げき)を飛ばしたのです。

「今ある自分たちの身分は誰のおかげであるか。

一生貴族に頭のあがらない人生を終われせてくれたのは誰のおかげか。

今こそ恩を返すべきではないか。

名誉を重んじるものは、京都に出陣せよ!」(吾妻鏡)より

この檄に御家人達は一致団結しました。

今こそ頼朝公の御恩を奉公で返すべきと立ち上がったのです。

結果、1221年に起きた承久の乱は、幕府側の大勝利に終わり、後鳥羽上皇は島根県の隠岐(おき)に追放されました。

ステキ・・・。永遠の愛。

いざと言う時は女の人って頼もしいよね。

承久の乱は勝つには勝ちましたが、鎌倉幕府の制度的な弱さが露見した事件でした。

確かにそうだよね。さっきも言ったけど頼朝が死んだらこれじゃあね。

初めての武家政権で政治面ではド素人の武士たちです。

その道のプロを政権に組み入れたりもしましたが、伝統ある朝廷の律令には及ばないものがありました。

いったん御家人たちがまとまっても、何か手を打たないと同じことがまた起きてしまいます。

そこで、まず京に六波羅探題(ろくはらたんだい)を置きました。

鎌倉と京は遠く離れています。朝廷の動きを監視するために設置されました。

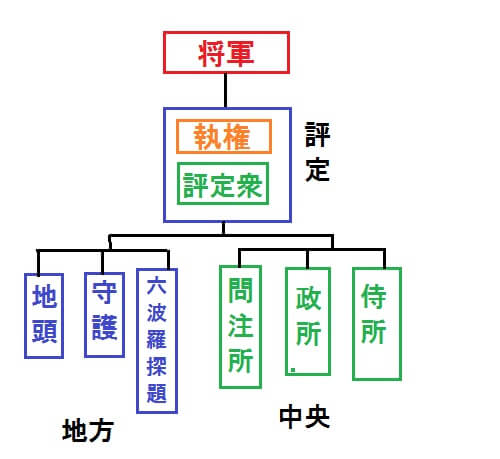

以下は鎌倉幕府成立の時点で置かれていた各機関です。

六波羅探題などは、承久の乱後設置されました。

御成敗式目(ごせいばいしきもく)

承久の乱後、後鳥羽上皇に味方した貴族や武士の領地は没収され、幕府側の武士達に与えました。

これをきっかけに、鎌倉幕府の力は広く西日本にも及ぶようになりました。

六波羅探題などを置き、幕府は制度的な見直しを行ってきました。

幕府の制度を改めた後は、御家人です。

御恩と奉公と言う曖昧な観念ではなく、御家人を統率する一定のルールが必要だと考えた人がいます。

それが第3代執権、北条泰時(やすとき)です。

北条泰時は、承久の乱で幕府側の総大将を務めた人でもあります。

とても頭の良い人だったそうです。

話を戻しまして、鎌倉時代当時の暮らしは現代からは想像もできないほど荒れたものでした。

自分の財産は自分で守ると言う考えでしかなく、奪われようとすれば殺すしかない。

それがまかりとおる社会でした。

そこで御家人や一般庶民まで幅広く、規律(ルール)を持たせるために作ったのが

御成敗式目

です。

1232年に制定されました。

ちょうど元号では貞永元年あたるので、貞永式目(じょうえいしきもく)とも呼ばれます。

どんな内容だったのですか?

51カ条からなる法律です。

土地に関することであったり、争いごとに関することであったり、武士や庶民の生活の規範を定めました。

確かに、法律がないとやりたい放題な気がする。

人と人が共存する場合、必ずもめ事が起きます。

現代社会も事細かに法律が定められているんですよ。

例えば、やまとさんの家から伸びているみかんの木が、やよいさんの敷地に入り込んでいます。

みかんの実がやよいさんの庭に落ちました。さあ、みかんは誰の物?

そんなの俺の物に決まってるよ!俺の木だからね!

でもいつも木が入ってきて迷惑なのよ!それは私の物でしょ?

ははは。ほら、そんな些細なことでも近隣トラブルは発生しますし、エキサイトすればケンカにもなりますね。

ん~確かに・・・。

そこまで細かいこものではないですが、御家人や庶民の生活を正すルールや、トラブルを解決するための基準を定めたものが御成敗式目です。

すごい!法律がないと不安ですもんね。少しは安心して暮らせるようになったんですか?

御成敗式目は長く武士たちの規範になりましたから、相当な効果はありました。

御家人たちはひとつの規範(ルール)が出来たために、鎌倉幕府の内部は安定しました

やるね。泰時さん。

他にも、北条泰時は執権だけで全てを決定するのではなく、評定衆(ひょうじょうしゅう)を交えた、いわゆる会議方式(評定)での決定を制度化しました

話し合いで決めるんですね!現代みたいです。

このようにして、鎌倉幕府は制度を整え直し、新たな武家政権の道をスタートさせたのです。

ところで先生、さっきのみかんは俺のだよね?

まだ言ってるの?あれは私の!

ははは。興味があったら民法でも読んでみてくださいね。

さあ、次回は日本史上初、敵国からの侵略危機が迫ります。

どう日本は乗り切るのか。お楽しみに!