室町幕府の仕組みと南北朝合一

室町幕府の仕組み

前回(建武の新政と室町幕府)のおさらいです。

元寇により弱体化した鎌倉幕府

その隙をつき、後醍醐天皇が鎌倉幕府を滅ぼしました。

後醍醐天皇は武家政権を潰し、天皇に主権を復活させようとしました。

これを建武の新政と呼びます。

しかし、急激的な貴族中心とする政治改革に武士たちの不満が高まります。

足利尊氏は、別の天皇を擁立(ようりつ)し、後醍醐天皇と争います。

結果、建武の新政は、開始後2年で崩れ後醍醐天皇は奈良県吉野に逃れます。

京の光厳(こうごん)天皇と足利尊氏を中心とする北朝

奈良(吉野)の後醍醐天皇の南朝

朝廷が2つ存在する異常事態が発生します。(南北朝時代)

そんな中、北朝の足利尊氏は征夷大将軍に任じられ、京に室町幕府が誕生しました。

今日はまず、室町幕府の仕組みを見てみましょう。

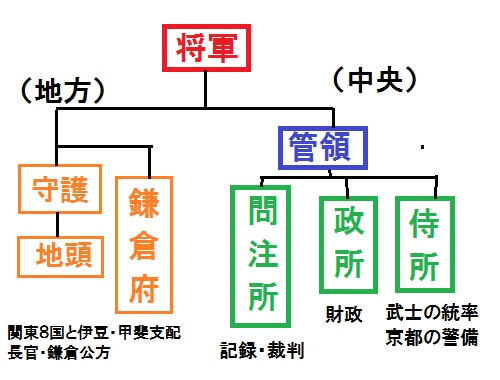

下の図を見て下さい。

鎌倉幕府と比べると執権と六波羅探題(ろくはらたんだい)がなくなってますね。

鎌倉府ってのもあるぞ。

六波羅探題は鎌倉から遠い京の朝廷を監視するために置かれましたね。

そうか!室町幕府は京にあるから直接監視出来ますね。

だからなくなったんだ!

鎌倉府は?

鎌倉は元々幕府があった地です。京に新たに幕府を作り、鎌倉をただ放置するわけにはいきません。

鎌倉幕府の残党もいますし、規律秩序を保つ必要があります。

六波羅探題の鎌倉バージョンみたいな感じですか?

ただの監視ではなく、関東近辺を強力な力で抑える必要があります。

それ相応の人材が必要となります。

確かに。

鎌倉府の初代長官(鎌倉公方)には足利尊氏の子、足利基氏が就任しました。

補佐役として関東管領に上杉憲顕が着任しました。

執権の代わりは管領(かんれい)ですよね?

執権は北条氏の専門職でした。言わば将軍を差し置いた独裁です。

管領は将軍から信頼のおける大名(だいみょう)がなったのです。

正式には守護大名(しゅごだいみょう)と言います。

元々守護は、源頼朝が弟義経の逃亡を追跡するために全国に設置したものです。

実際は、全国に御家人を配置し鎌倉幕府の力を全国くまなく及ばせようとするものでした。

守護が国司に代わり、地頭が荘園領主の管理をするようになりました。

言わば各国各荘園を管理する者が朝廷から幕府に代わったのです。

これにより朝廷の力は弱まり幕府が力をつけたのが鎌倉時代です。

室町時代になると、守護はさらに力をつけ始めます。

室町幕府誕生時には南北朝の争いのさなかでした。

南朝と対立するためにも米と金は必要です。

そうした背景もあり、守護は荘園領主から厳しく年貢を取り立てます。

これら守護は次第に支配地を広げ力をつけていきます。

やがて守護は大きな力を持ち始め、室町幕府にとっても脅威的な存在となるのです。

それが守護大名です。

管領は将軍の信が置ける人間がなります。

将軍の補佐としては同じ役職ですが、執権とは全く性格が違うのです。

同じ過ちを繰り返さないようにと言うことですね。

南北朝の合一

南朝の後醍醐天皇側では有力な新田義貞や楠正成が亡くなりました。

それでもなお、南北朝のにらみ合いは続いていました。

まだもめてるんだね。

そんな感じで日本は大丈夫なんでしょうか?

もちろんよろしくありません。特に外国からしてみれば、どっちが国王なの?

と混乱してしまいますね。

そんな時に元寇が起きなくてよかったね。

やがて執念の後醍醐天皇も亡くなります。どれだけ京に帰りたかったことでしょうか。

かわいそう・・・。

足利尊氏も本心は後醍醐天皇と不仲になってしまったことを悔いていました。

後醍醐天皇を弔うための寺を建立し、敬意を示したのです。

元々は仲間だったもんね。

早く何とかしないといけませんね。南北朝・・・。

この状況を打破したのが室町幕府第3代将軍足利義満(あしかがよしみつ)です。

足利義満は第3代室町幕府将軍です。

将軍職に就いた時には10歳でした。

この状況下、幕府を支えたのは管領の細川頼之(ほそかわよりゆき)です。

忠心の男で、幼い義満をしっかり支えました。

ここが執権と管領の最大の相違点です。

執権ならば、義満を出し抜き自ら政権を担っていたことでしょう。

足利義満は強大化する守護大名を武力で抑える一方、政略的に南北朝統一を目指しました。

まず、南朝に合一の話を持ちかけました。南朝としては簡単にうなずけません。

そこで義満は合一後は南と北、交替で天皇を即位させてはどうかと提案します。

長らく2つに割れている朝廷、それを良しとしないのは南朝側も理解しています。

南朝側は義満の提案に乗ります。

ここに南北朝合一が達成されました(1392年)

しかし、足利義満は、その約束を果たすことはありませんでした。

南朝の皇位継承者を追放し、結局南朝側の皇室はここで途絶えることになったのです。

頭も切れるし腕も立つ。すごい人なんだね。

ようやく南北合一がなり、国内も安定して行きます。

足利義満の時が、最も幕府が安定していた時代です。

室町時代の文化

室町時代と言うととても有名なものがあります。

みなさんも一度は写真でも見たことがあると思いますよ。

金ピカの!

金閣寺ですね。ステキ。

金閣寺は足利義満の別荘に使われました。将軍職を譲ってからは華やかな生活をしていたんですね。

こんなとこに住んでも落ち着かないよ。

いかに足利義満と当時の室町幕府の力が強かったか。

金閣寺を見ているだけで伝わってきますね。

足利義満は史上初の太政大臣と征夷大将軍を務めた人です。

武士として初の太政大臣と言えば平清盛

征夷大将軍として初の幕府を開いたのは源頼朝です。

足利義満は一手にその2つの職を担ったのです。

律令制度のトップである太政大臣

武士として最高職の征夷大将軍

足利義満がいかに偉大な人物であったかがわかります。

金閣寺の建築様式には面白い意味があるんですよ。

1階層部分

1階には金箔が貼られていません。

造りは平安時代の寝殿造(しんでんづくり)です。

平安時代の様式と言うことで1階は貴族を表しています。

2階部分

2階の金箔が貼られている部分は書院造(しょいんづくり)と呼ばれる様式です。

武士の簡素で気品のある生活を表したのが書院造です。

文字通り武士を表しています。

「貴族は武士の下」

そのような意味が込められています。

そして3階部分

これは仏殿造(ぶつでんづくり)と呼ばれます。

ここは足利義満を表しているそうです。

足利義満が公家と武家の頂点にいる。

そんな権威の象徴が金閣寺です。

そんな意味があるんだね。知らなかった。

この頃の文化を北山文化と言います。

武家文化と貴族の文化が融合し、禅宗の影響も受けた華やかな文化です。

銀閣寺と言うのもありますよね

銀閣寺はもう少し後の時代ですね。足利義政が将軍の時に東山に建てたものが銀閣寺です。

それを東山文化と呼びます。

北山と東山か。

墨一色で自然を描く水墨画や御伽草子(おとぎぞうし)などが盛んになったのもこの時代です。

御伽草子では一寸法師などが有名ですね。いわゆる昔話です。

一寸法師はこの頃の話だったんだね。

さあ、次回はいよいよ中世から近世ファイナルです。

室町幕府の衰退(すいたい)そして戦国時代へ向かいます!