中学歴史「近世の日本」徹底攻略!

中学校歴史の教科書(東京書籍)第4章は近世の日本です。

冒頭では突然ヨーロッパの話から始まります。

なぜ、ヨーロッパの話から始まるのか。

理由はヨーロッパが世界を動かすからです。

日本を中心に歴史を学ぶ事は、実に遠回りです。

世界を中心に日本へフォーカスしていく。

しっかりヨーロッパの動きを理解する。

するとなるほど!そうだったのか!を実感できます。

さあ、ヨーロッパを中心に、第4章の概要を見ていきましょう!

Contents

ヨーロッパでは何が起きていたのか

キリスト教とローマ帝国

キリスト教の国々とイスラム教の国々との争いが、世界の距離を一気に縮めることになります。

どういうこと?

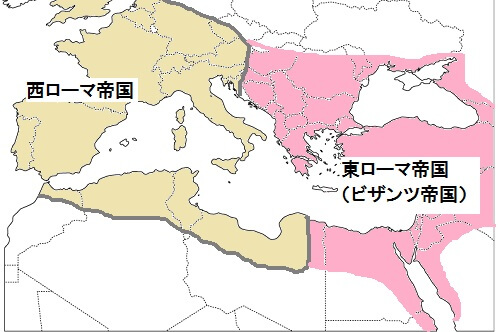

かつて、ローマ帝国という巨大な帝国がありました。

巨大になりすぎた帝国は、子供たちに分割相続させたことにより2つに分かれてしまいました。

それが西ローマ帝国と東ローマ帝国ですね。

東ローマ帝国はビザンツ帝国とも呼ばれます。

その後、西ローマ帝国はゲルマン民族が侵入し滅亡してしまいます(476年)。

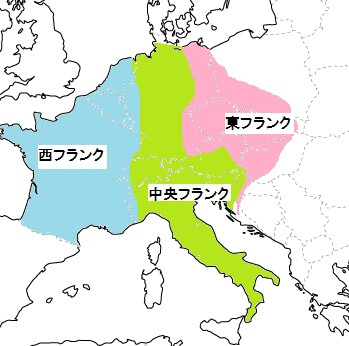

西ローマ帝国の後、フランク王国が誕生し3つに分裂します。

それらはやがてフランスやドイツ、イタリアとなります。

東ローマ帝国(ビザンツ帝国)はその後も存続し、1453年まで存在しました。

これらローマ帝国やフランク王国はキリスト教を信仰する国々です。

さて、キリスト教の国々では、教会が大きな力を持っていました。

西ローマ帝国(後のフランク王国)ではローマ教会が最高権威を持ちます。

今もありますね。

ローマ法王がいるところ。

ローマ帝国の皇帝になるには、ローマ教会の教皇から直々に王冠(おうかん)を受けなければなりませんでした。

これを戴冠(たいかん)と言います。

そ、そんなに教皇って偉い人なんだ!?

一方で東ヨーロッパや中央アジアにかけてはイスラム教の国がありました。

セルジューク朝(ちょう)です。

なぜキリスト教側とイスラム教側が戦うようになったのでしょうか?

ここが第4章の最大のポイントですよ!

日本の歴史を学ぶには世界の歴史を知ることが一番の近道です。

聖地奪還、十字軍の遠征

聖地エルサレム

エルサレムはとても複雑なところです。

エルサレムはキリスト教の聖地でありながらイスラム教の聖地でもあり、ユダヤ教の聖地でもあります。

ビザンツ帝国の領内にあったエルサレム。

ここがイスラム教のセルジューク朝に奪われ、事態が深刻化します。

セルジューク朝にしてみればようやく手にした聖地。

しかし、キリスト教側が黙っているわけはありません。

ローマ教皇を中心に、聖地エルサレムの奪還作戦が展開されます。

こうして聖地エルサレム奪還のために作られたのが十字軍です。

な、なんかかっこいい。

数回に渡る十字軍の遠征は、結局失敗に終わりました。

な、なんと!?

しかし重要なのはそこではありません。

ここで大事なことは、イスラム文化がヨーロッパ圏へ伝わったことなのです。

ルネサンス花開く

聖地奪還は失敗に終わりましたが、十字軍の遠征によってイスラム文化がヨーロッパに持ち込まれることになりました。

ローマ帝国内でキリスト教が国教とされたのが392年のことです。

それ以来、西ヨーロッパ諸国は、キリスト教とともに人生を歩んで行くことになります。

当時の西ヨーロッパは、キリスト教の教えは絶対であり、教会の言うことも絶対でした。

人々にとっては、神の存在が全てでした。

そうした中、人々はいつしか人間主体の生活を失っていきました。

そのような西ヨーロッパに、イスラム文化が持ち込まれたことは、非常に新鮮なことでした。

かつて、ギリシャ文化が東方のオリエント文化と結びつき、生まれた文化があります。

ヘレニズム文化ですね!

ヘレニズム文化は、ギリシャの生き生きとした彫刻文化をインドに伝え、仏像が作られましたね。

アレクサンドロス大王の遠征でヘレニズム文化が誕生したんだな。

その忘れかけていたギリシャの人間味溢れる文化が、十字軍の遠征でヨーロッパ圏に舞い戻ってきたのです。

イスラム文化と共に!

人間らしさを取り戻すために

こうしてヨーロッパの人々に芽生えたのが、人間についての新しい考え方です。

神が中心の生活から、人間が主体となる生活へ。

それがルネサンスです。

ルネサンスは、文芸復興とも呼ばれます。

忘れかけていたローマ・ギリシャ文化を復興させる運動です。

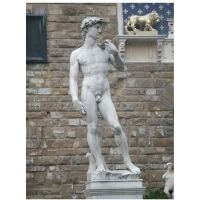

人間の生き生きとした姿を文学や芸術で描かれ始めました。

ミケラン・ジェロのダビデ像

レオナルド・ダヴィンチのモナ・リザ

神をモチーフにする作品ではなく、人間を生き生きと描写する芸術が多々生まれました。

ルネサンスってそういう意味があったんだね。

そして何と言っても重要なのは、イスラム文化の流入と共に羅針盤(らしんばん)が伝わったことです。

大航海時代の始まり

羅針盤はコンパスのことです。

方位を正確に知ることができ、航海術も進歩し、ヨーロッパの国々は大海原へ飛び出しました。

当時、アジアの香辛料(スパイス)は非常に貴重な品物でした。

特に肉食のヨーロッパの人々にとっては必需品でした。

しかし、シルクロードを渡りアジアから香辛料を運ぶのには難点がありました。

イスラム教の国を通過しなければならないことでした。

イスラム商人は通行料として高い税金をかけていたため、ヨーロッパの人々にとっては頭が痛いことでした。

そこで考えたことが、船を使ってアジアへ行く方法です。

それを可能にしたのがイスラムから伝わった羅針盤(らしんばん)なんですね。

バスコ・ダ・ガマが南アフリカ経由でインドへ到達したことをきっかけに、各国は利益を求め新天地を求めました。

コロンブスがアメリカ大陸を発見したのも、その流れです。

新しい土地で先住民を支配し、自国の利益のために土地と先住民を利用する。

これを植民地政策と言います。

国の利益を、あるいは男としてのロマンを求めた大航海時代。

ここから世界は一気に小さくなります。

いろんなところに行けるようになるから、いろんな人との出会いも出てくるね。

けど、いろんな争いごともでてきそう。

そこです。

この大航海時代がなぜ、第4章の冒頭にあるのか。

それは、大航海時代こそが、近世と呼ばれる新たな歴史を刻む第一歩だからなのです。

ヨーロッパと日本との出会い

宗教改革

こうした大航海の流れによって、日本に伝わったものがあります。

キリスト教と鉄砲です。

前述したように、西ヨーロッパでは長らくキリスト教による支配体制が続いていました。

教会の権力は次第に高まりましたが、次第にその存在は腐敗していきました。

免罪符(めんざいふ)

これは、金を払い、免罪符を購入すれば罪が許されるという制度です。

呆れてものも言えませんが、それほど教会は私欲にまみれていたのです。

しかし、この腐った教会の態度に反旗をひるがえした人達がいました。

マルチン・ルターやカルヴァンです。

彼らは「反抗する者」という意味でプロテスタントと呼ばれる新たなキリスト教宗派を作りだしました。

元々あったキリスト教宗派はカトリックと呼ばれます。

キリスト教が大きく分かれるきっかけとなりました。

この一連の騒動を宗教改革と言います。

イエス・キリストもそんなこと望んでいないのにね。

望んでいないからこそ、人々も疑問を抱き、ルネサンスに目覚めたのでしょうね。

いずれにせよ、西ヨーロッパはキリスト教による支配が長すぎたのです。

腐敗しきったカトリック派の中で、立て直しを図ろうとする人達が現れました。

イエズス会と呼ばれる彼らは、布教活動をヨーロッパから新天地のアメリカやアジアへ定め旅立ちました。

宣教師フランシスコ・ザビエルは布教活動のため日本へやってきたのです。

同じころ、ポルトガル人により種子島(たねがしま)に鉄砲が伝えられます。

鉄砲は、戦国時代の戦い方を大きく変え、信長や秀吉、家康らによる天下統一事業を大幅に早めたと言われています。

日本へのキリスト教、鉄砲の伝来は、大航海時代が大きく関わっていることは理解できましたか?

航海術が進んだからですね。

そう考えると、十字軍がなければ羅針盤も伝わらず、大航海時代がなかったかもしれないんですね。

そのように考えてもらえれば、歴史が一本の太い線でつながることがお分かりいただけるかと思います。

国を閉ざす。日本の鎖国政策

戦国時代を経て、徳川家康が天下統一を成し遂げます。

江戸幕府の誕生です。

江戸幕府はキリスト教によって翻弄(ほんろう)された幕府と言えます。

日増しに増えるキリスト教信者、幕府に従うはずの人民が異国の神へ傾倒していく状況に、幕府は警戒しました。

幕府はとうとう異国との付き合いをやめます。

これ以上キリスト教徒が国内に増えることに警戒したのです。

異国との関わりを断つ、この政策を鎖国政策と言います。

しかし、これがきっかけで日本は世界から相当の遅れを取ることになります。

江戸時代は約260年間続きました。

長期政権です。

その間世界は・・・。

産業革命や人権の確立を求める市民革命などが起こっています。

日本は、幕府の財政難を打開するために、一生懸命節約していました。

だ、だめだなそりゃ。

産業革命は、人類を大きく進歩させました。

鎖国で完全に世界に取り残された日本は、黒船ペリーの来航で現実を突き付けられることになるのです。

日本中心ではなく、ヨーロッパを中心に勉強するととてもわかりやすいですね!

何のためにヨーロッパの歴史を勉強するのかわかってきたぞ。

第4章「近世の日本」の学び方

1 キリスト教とイスラム教の争いで十字軍が組織される。

2 十字軍がイスラム教の国と戦うことで、イスラム文化が西ヨーロッパへ伝わる。

3 イスラム文化と共に、ギリシャ文化ローマ文化が西ヨーロッパへ戻ってくる。

4 腐敗した教会の支配体制に疑問が生まれ、ルネサンスや宗教改革が起こる。

5 イスラムから伝えられた羅針盤によって航海術が発達し、新たな航路や大陸が発見される。

6 航海技術が進み、キリスト教や鉄砲が日本に伝わる。

7 キリスト教徒を警戒した江戸幕府は鎖国政策を行う。

以上の流れを意識しながら、定期テスト対策第18回目~32回目を確認してください。