これからは武士が政治を行います

これからは武士が政治を行います

定期テスト対策第八回目は、武士政権の成立です。

力をつけてきた武士が、とうとう政権(政治を行う権利)を手に入れるまで成長してきます。

教科書の68P~69Pです。

ここでおさらいをしておきましょう。

政権は本来天皇にあります。

そして律令体制の下では、実質的には天皇の下にある太政官(だじょうかん)が政治を行っていました。

ところが、公地公民の制が崩れ、律令体制が崩れ始めると天皇の力が一気に弱まっていきます。

そこで現れたのが藤原氏でした。

藤原氏は自分の娘を天皇に嫁がせたりしながら、朝廷内で大きな権力を手にしていきます。

広大な荘園を手にし、摂関政治(せっかんせいじ)を確立するなど、時代は藤原氏の全盛期でした。

おもしろくないのは天皇です。

長年日本を動かしてきた天皇。

しかし、朝廷内の一貴族に過ぎない藤原氏に政権を奪われ、天皇は権力の奪還を考えました。

こんな時に現れたのが武士達です。

徐々に力をつけ始めた武士。

彼らを上手く利用することで、天皇は権力を取り戻そうと考えていくのです。

院政(いんせい)

藤原氏とつながりが薄い後三条天皇(ごさんじょうてんのう)が天皇に即位し、事態は変わり始めます。

荘園管理を徹底し、藤原氏ばかりに荘園が流れないようにするなど、徹底的な政治改革を行い、藤原氏の勢いを抑え込むことに成功しました。

こうして天皇の力を取り戻していくのですが、ここから院政(いんせい)と呼ばれる政治スタイルが始まります。

天皇が位(くらい)を譲ると、上皇(じょうこう)となります。

いわゆる隠居(いんきょ)生活に入るのですが、この上皇が引き続き政権を担当していくことを院政(いんせい)と呼びます。

天皇が政治の場を去り、上皇となって住んだ場所が院(いん)と呼ばれました。

その院(いん)で引き続き政治を行ったことから、院政(いんせい)と呼ばれました。

天皇が政治を行うと言っても、天皇は年中を通し、各種行事をこなすことに手いっぱいだったと言われています。

こうした事情から政治がおろそかになり、スキをつかれ藤原氏のような貴族に政権を奪われてしまいました。

その弱点を補ったのが院政(いんせい)です。

天皇は従来通り各種行事を取り仕切る。

代わりに位(くらい)を譲った上皇が政治を行うというスタイルを作り上げたのです。

ただしこれは、結局は天皇以外の者が権力を持ち「藤原氏の摂関政治と何ら変わらないのではないか」という批判もありました。

かくして上皇は大きな権力を持ち、やがてそれを良しとしない天皇と対立していくことになります。

その対立に大きく貢献していくことになるのが武士たちです。

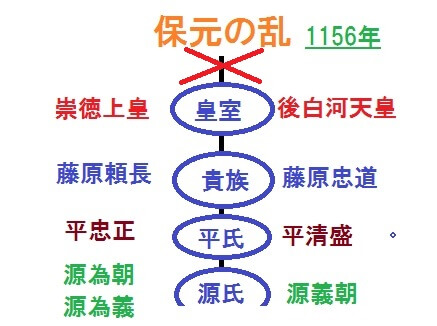

保元・平治の乱(ほうげん・へいじのらん)

院政(いんせい)は白河上皇や鳥羽上皇の時に大いに力をふるいました。

特に寺社を優遇したので、僧は大きな力を持ち、武装した兵(僧兵)となりました。

上皇は僧兵や武士を巧みに利用し、勢力を拡大して行きました。

上皇が力を持つ反面、不服に思う天皇との争いが始まります。

この2つの争いに大いに健闘したのが源氏と平氏の武士です。

保元の乱は源氏平氏の区別なく、親も子も争いあう非情な争いでした。

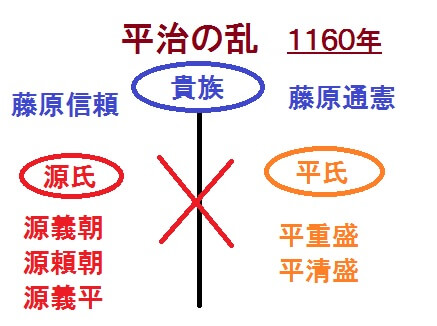

続く平治の乱は完全に源氏と平氏がわかれて争いました。

詳しくは以下をご参照ください。

この2つの乱により朝廷内の争いが収まったことから、武士の力が大きく認められました。

源平の争乱

保元・平治の乱は平氏の活躍で後白河天皇の勝利に終わりました(保元の乱は源平入り乱れた骨肉の戦いでしたが)

平清盛(たいらのきよもり)は、その後も後白河上皇の院政を助け、武士として初めての太政大臣(だいじょうだいじん)になりました。

太政大臣は律令体制の太政官の中でも最高役職です。

適任者がいなければ空席となるくらい、誰でもなれる役職ではなかったのです。

その役職に武士が就任することになるとは、一体誰が想像できたことでしょうか。

こうして力をつけた平氏。

平清盛は娘を天皇のきさきにしたり、中国の宋(そう)との貿易の利益を得るため、兵庫県の港を整備しました。

航海の安全を祈願するために、広島県の厳島神社をたびたび参詣しました。

平氏の勢いはとどまることを知りませんでした。

しかしそのおごりから「平氏でなければ人ではない」と言う者達まで現れ始め、徐々に平氏に対する不満は高まって行きます。

そのような中、立ち上がったのが平治の乱で惨敗を喫した源氏でした。

平治の乱後、平清盛は源氏の若き後継者たちを生かしてしまいました。

そのため、平氏は源氏により滅ぼされることになります。

その後継者たちこそ源頼朝(みなもとのよりとも)と源義経(みなもとのよしつね)です。

源平最後の戦いは壇ノ浦(だんのうら)の戦いと呼ばれ、平家物語(へいけものがたり)の中で悲しく詠われています。