鎌倉時代の仏教は個性的

Contents

鎌倉時代の仏教は個性的

定期テスト対策第11回目です。

74P~75P鎌倉時代の文化と仏教です。

鎌倉時代には様々な優れた文学が生みだされました。

和歌や物語、随筆(ずいひつ)など。

随筆(ずいひつ)とは、作者が思ったことや感じたことを自由に書いていくことです。

和歌では3大和歌集のひとつ、新古今和歌集(しんこきんわかしゅう)が誕生します。

鎌倉時代は武士の時代ですが、新古今和歌集は後鳥羽上皇の命で編集されました。

武士の活躍の中、貴族による底力を見せた、優れた朝廷文化です。

3大和歌集は「万葉集」「古今和歌集」「新古今和歌集」です。

特に古今和歌集と新古今和歌集の誕生時期や作者、特徴は大いに間違いやすい箇所です。

各和歌集と作者や編纂者(へんさんしゃ※まとめた人)、成立時期を整理しておきましょう。

| 万葉集 | 奈良時代 大伴家持(おおとものやかもち) |

|---|---|

| 古今和歌集 | 平安時代 紀貫之(きのつらゆき) |

| 新古今和歌集 | 鎌倉時代 後鳥羽上皇 |

文学や芸術作品は、作者のみ覚えるだけではなく、誕生時代も覚えましょう。

時代順に作品を並べ替えさせる出題例もあります。

物語は軍記物(ぐんきもの)と呼ばれる平家物語(へいけものがたり) 随筆では兼好法師(けんこうほうし)の徒然草(つれづれぐさ)が有名です。

平安時代の女流作家、紫式部の源氏物語のような色恋物語とうってかわり、武士の時代鎌倉を象徴するような力強い軍記物が登場します。

平家物語は源平の争乱、平氏の栄華と衰退を描き、琵琶法師(びわほうし)と呼ばれる盲目の語り手により各地で語り聞かせました。

怪談話「耳なし芳一」は、この琵琶法師のお話です。

兼好法師(けんこうほうし)の徒然草(つれづれぐさ)は、ありのままの民衆の姿をとらえた随筆です。

鎌倉時代は多くの優れた文学が生まれています。

中学生の問題では、そこまで多くの作品の出題はありません。

しかし、他の時代の作品と絡んだ出題がされると、正答率は大きく下がります。

いつ、誰が、何の作品を作ったのか。そしてその特徴は何か。

このポイントをしっかりおさえておきましょう。

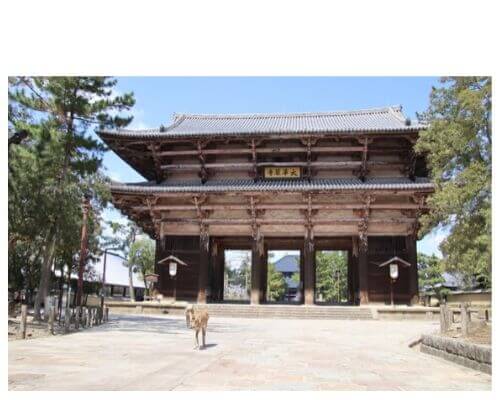

東大寺の再建

東大寺は、奈良時代に聖武天皇が建立しました。

仏教の力で、国の平和を守っていこうという願いからでした。

そんな東大寺ですが、源平の争乱の最中に平氏によって焼かれてしまいました。

鎌倉時代になると、源平の争乱の傷跡である東大寺の復興が始まりました。

新しい東大寺は、貴族や武士だけではなく、民衆の寄付により建て直されました。

特に東大寺の南大門には、中国宋(そう)の新しい様式を取り入れて作られました。

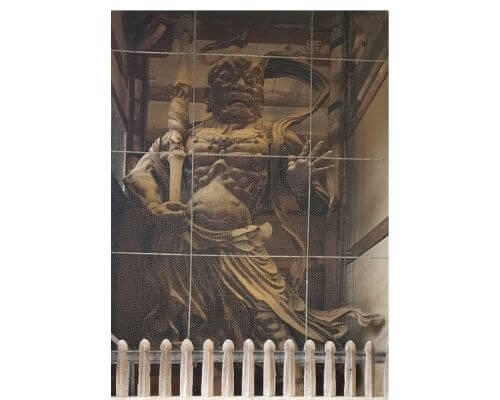

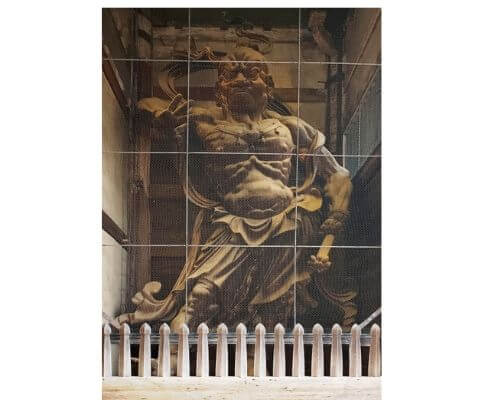

運慶(うんけい)の力作、金剛力士像(こんごうりきしぞう)が南大門に見ることができます。

南大門向かって左の阿形(あぎょう)

南大門向かって右の吽形(うんぎょう)

阿形(あぎょう)吽形(うんぎょう)の金剛力士像は、鎌倉時代を代表する力強い彫刻作品です。

東大寺再建の影響で、鎌倉にも大仏が造られたのです。

鎌倉仏教

平安時代までの仏教に代わり、鎌倉時代には新しい仏教が伝わります。

どちらかと言えば、庶民に馴染みにくかった平安時代の仏教。

しかし、鎌倉時代の仏教は、広く一般庶民や武士に浸透していきました。

わかりやすさと実行しやすさ

そのシンプルさが特徴です。

鎌倉仏教は、その教えのシンプルさが特徴です。

例えば、法然(ほうねん)の浄土宗(じょうどしゅう)は「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と日々唱えれば、極楽浄土へ行けるという教えです。

特に苦しい修行を行うでもなく、日々の生活をしながら、ふとした時間に「南無阿弥陀仏を唱えればよい」という教えです。

これは、日々生活に追われる一般庶民にも実行しやすいシンプルな教えであることから、瞬く間に庶民や武士の間にも広がっていきました。

特に複雑な問題形式で出題されることはありませんが、誰がどのような教えを広めたのかを、しっかりと理解しましょう。

新しい仏教と、その特徴です。

表でしっかり確認しましょう。

自分で表にまとめてみるのも、効率的な勉強法です。

| 浄土宗(じょうどしゅう) | 法然(ほうねん) 一心に南無阿弥陀仏を唱えることで極楽浄土へ行ける |

|---|---|

| 浄土真宗(じょうどしんしゅう) | 親鸞(しんらん) 阿弥陀如来(あみだにょらい)の信仰 |

| 時宗(じしゅう) | 一遍(いっぺん) おどり念仏と念仏の札 |

| 日蓮宗(にちれんしゅう) | 日蓮(にちれん) 南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)を唱える |

| 日蓮宗(にちれんしゅう) | 日蓮(にちれん) 南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)を唱える |

| 臨済宗(りんざいしゅう) | 栄西(えいさい) 座禅を組み、悟りを開く |

| 曹洞宗(そうとうしゅう) | 道元(どうげん) 座禅を組み、悟りを開く |

上記内容をおさえておけば、問題ありません。

栄西と道元は禅(ぜん)を組み、瞑想の中から悟りを開く。

ひたすら念仏を唱える他の仏教とは異なりますので、そこは注意が必要です。

神道(しんとう)と仏教

日本になじみ深い神社とお寺。

その違いは神道(しんとう)と仏教です。

かつて物部氏(もののべし)と蘇我氏(そがし)が争い、仏教が日本の中心になる時代がありました。

鎌倉時代になると、その神道と仏教の融合が見られました。

日本古来の神様とお釈迦様の融合。

神仏習合(しんふつしゅうごう)が見られたのもこの時代です。