中学歴史「中世の日本」徹底攻略

大和政権が成立し、天皇中心の政治を進めてきた日本

しかし、蘇我氏のような有力な豪族によって力関係は逆転します。

大化の改新は、それら豪族たちの力を弱め天皇に力を取り戻すための一大改革でした。

天皇中心の国家、つまり中央集権国家の確立のためには、しっかりとした法整備や国家の組織作りが必要となります。

そこで日本は唐の律令制度(りつりょうせいど)を取り入れます。

律令国家となった日本

天皇に強大な権力を持たせ、安泰な中央集権国家を築けた・・・はずでした。

しかし班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)は大失敗。

墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいのほう)は私有地の拡大を生み、多くの荘園を生みました。

私有地の拡大は公地公民を完全に崩壊させ、律令国家の基盤は完全に崩れ去りました。

そのような中、藤原氏のような権力を持った一族が現れます。

荒れる国内。

そのような中、頭角を現してきたのが武士です。

武士は元々貴族や役人たちのボディガード的な存在でした。

しかし国内の混乱に乗じて、力をつけた武士は武士団を結成し、たちまち時代の中心を担う存在となったのです。

武士の登場

武士の成長と武士団

中世の日本は武士が主役です。

元々武士は朝廷や貴族などの館を護衛し、警察的な役割を果たしていました。

律令国家として上手く機能しなかったから、天皇の支配力が低下してしまった。

それで荘園を多く持つ、領主や貴族達が力を持った。

そう、そして彼らは自らが武士となる者もいました。

自らの土地を守るためですね。

やがて彼らは他の武士達をも吸収し、武士団を結成していきます。

朝廷に対して不満を持つ武士団が反乱を起こしました。

平将門(たいらのまさかど)や藤原純友(ふじわらのすみとも)です。

これに対抗するため、朝廷も別の武士団の力を利用しました。

結局反乱は朝廷側の武士団により鎮圧されました。

国内の争い事に武士団が介入する。

これが中世日本の特徴です。

武士団の勢力は徐々に拡大して行きました。

有名なとこでは平氏とか源氏といった武士団がいるね。

朝廷は各地の反抗勢力を抑えるため、平氏や源氏の力を利用しました。

やがて源平の争乱(げんぺいのそうらん)と呼ばれる日本を二分する戦いが繰り広げられることになります。

鎌倉幕府の成立

初めは平氏が優勢でした。

中でも平清盛(たいらのきよもり)は武士として初めて太政大臣(だじょうだいじん)となりました。

太政大臣は、律令制度の太政官(だじょうかん)での最高権威です。

武士が政治に携わること、しかもトップクラスで政治を行う立場に就任したことは異例のことでした。

それほど武士の力が強くなってきたのです。

しかし、強くなった平氏の態度は次第に傲慢になっていきました。

そこで天皇は源氏を味方につけ、平氏を討伐させます。

そこで源氏が大勝利したんだね。

源氏の総大将源頼朝(みなもとのよりとも)は、征夷大将軍に任命され鎌倉幕府を開きました。

幕府(ばくふ)とは、武士による政権のことです。

それって、結局武士が政治を行うってことですよね?

それでは天皇ともめたりするのではないですか?

源氏の力は強く、それに対抗できる武士団もいない。

朝廷としては頼朝に従わざるを得ない状況になてしまったのです。

武士による政権である幕府(ばくふ)

幕府は鎌倉幕府をきっかけに室町(むろまち)幕府、江戸(えど)幕府まで続きます。

明治時代までの実に約700年弱、武士による政権が続いていきます。

日本の危機、蒙古(もうこ)襲来

元寇(げんこう)

鎌倉幕府の時に、日本は外国からの侵略の危機にさらされます。

モンゴル帝国はやがて元(げん)という一大帝国を築き上げ、日本へ戦いをしかけてきました。

元(げん)による日本への二度の襲来を元寇(げんこう)と言います。

大船団の元は台風に呑み込まれたり、鎌倉武士達の活躍で日本侵略はなりませんでした。

しかし、鎌倉武士達は命をかけ、モンゴル軍を追い払ったにもかかわらず、全く恩賞をうけることができませんでした。

なぜなら、元寇は国を守るための戦いであり、敵地を奪うものではなかったからです。

土地が手に入らなければ、鎌倉武士達に与える恩賞もありません。

その結果、鎌倉武士たちの間では鎌倉幕府に対する大きな不信感が芽生えていくのです。

鎌倉幕府の滅亡

鎌倉幕府に対する武士達(※御家人(ごけにん)と言います。)の不信感は朝廷にとって好都合でした。

武士から政治の実権を取り戻す機会を狙っていた朝廷。

後醍醐天皇(ごだいごてんのう)は1333年に挙兵し、鎌倉幕府を滅ぼすことに成功します。

南北朝の動乱と室町幕府

南北朝の動乱

鎌倉幕府を滅ぼし、後醍醐天皇は念願の政権奪取に成功します。

しかし、それも束の間のことでした。

天皇中心の政治を行うため、後醍醐天皇は建武の新政(けんむのしんせい)を始めました。

しかし、武士を軽んじ貴族に重きを置く新政は不評を買い、2年で崩れてしまいました。

ずいぶんあっという間だな!?

極端に武士から貴族へバトンタッチしちゃったんですね。

ここで大きな問題が起こります。

日本に天皇が2人存在することになってしまったのです。

鎌倉幕府を倒すために、後醍醐天皇に協力したのが足利尊氏(あしかがたかうじ)です。

建武の新政に不満を持った尊氏は、京都に新しい天皇を立てました。

後醍醐天皇は自らが天皇であると主張し、奈良県の吉野で別の朝廷を作ってしまいます。

こうして京都と吉野に2つの天皇と朝廷が存在する異常事態に陥ってしまいました。

この2つの朝廷は60年も争い続け、その時代を南北朝時代と言います。

室町幕府(むろまちばくふ)

北朝で新しい天皇を立てた足利尊氏は、北朝の天皇から征夷大将軍に任命されました。

足利尊氏は京都で室町幕府を開きます。

吉野にも朝廷があるのに。

複雑ですね。

この2分された状態は、足利尊氏が亡くなった後も続きます。

第3代将軍の足利義満(あしかがよしみつ)の時に、ようやく南北朝合一が果たされます。

第3代将軍の足利義満の時、室町幕府は最盛期を迎えました。

南北朝を合一させたことにより、国家は安定し経済も発展しました。

華やかな室町文化も栄えました。

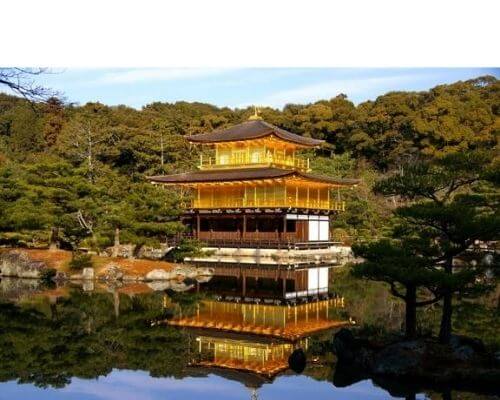

京都の金閣寺(きんかくじ)は足利義満が建立(こんりゅう)した建物です。

その後、次第に室町幕府は衰え、第8代将軍の足利義政の時に幕府を衰退させる事件が起きます。

応仁の乱(おうにんのらん)です。

幕府の力が弱まり、とうとう大きな戦争が起こりました。

応仁の乱です。

11年にもわたる戦争により、京の都は焼け野原になってしまいまいました。

幕府は無力化し、各地では守護大名が力を持ち始めます。

力をつけた家臣(かしん)が主君を討ち、自らが大名となる下剋上(げこくじょう)が起こりました。

こうして戦乱の時代が幕開けします。

戦国時代の始まりです。

第3章のポイントです。

1 武士が力をつけ、武士団が形成された。

2 武士による政権(幕府)が日本に初めて誕生する。(鎌倉幕府)

3 元寇によって鎌倉幕府に対する不満が高まる。

4 その不満を利用し、後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒し建武の新政を行う。

5 建武の新星政は足利尊氏らの不満を買い、後醍醐天皇は吉野で南朝を作る。

6 第3代将軍足利義満の時に、南北朝が合一される。

7 応仁の乱によって、室町幕府は衰退し戦国時代へ。

以上の流れを意識しながら、定期テスト対策第7回目~17回目を確認してください。