幕末の動乱②

Contents

討幕への動き

幕末の動乱1では、不平等条約の内容となぜそのような条約を結ばなくてはならなかったのかを解説しました。

今日は攘夷(じょうい)と開国について詳しく見ていきましょう。

外国など蹴散らしてしまえってのが攘夷だったね。

対して、現時点では外国と争っても勝ち目はない。

だから外国と国交を開こうとするのが開国。幕府の考えですね。

そして、外国の技術を学び、いずれは外国を打ち倒す。

そのためにいったん開国する。これが攘夷開国派ですね。

そして今日は討幕へと進むんだったよね

どうして幕府は倒されることになるんでしょうか?

討幕への道のりにはいくつかのポイントがあります。

1、そもそも度重なる改革の失敗による幕府への不信感

2、幕府が朝廷の意向を聞かず勝手に日米通商修好条約を結んだ。

3、安政の大獄(あんせいのたいごく)による幕府への不信感

4、実際に外国の事情を知るものにより、幕府の体制が古すぎることが明らかになったこと。

大まかにはこの4つがポイントとして挙げられます。

1についてはもうわかりますね。

あとの3つをひとつずつ見ていきましょう。

大老・井伊直弼(いいなおすけ)

アメリカとの日米通商修好条約をきっかけに、日本はオランダ、ロシア、イギリス、フランスとも不平等条約を結びます。

これを安政の五か国条約と言いましたね。

そう言えば、この安政の五か国条約の結び方が良くなかったと、前回聞きました。

幕府の大老・井伊直弼が独断で条約を結んでしまったのです。

朝廷の許可を得ずにです。

これがポイント2です。

天皇を無視したのですか?

それってけっこうまずいんじゃ・・・。

確かに井伊直弼は独断で条約を結んでしまいました。

しかし、欧米の技術や力をまざまざと見せつけられた幕府は、外国には到底敵わないと判断したのです。

時の第121代孝明天皇は、外国など蹴散らしてしまえの攘夷派です。

そうか。天皇が攘夷派だから絶対に許可はもらえなかったんだ。

井伊直弼も辛い立場ですね・・・。

さらに、将軍の跡継ぎ問題も絡み、周囲の井伊直弼への不満は高まって行きます。

第14代将軍を誰にするか。

井伊直弼と水戸藩の徳川斉昭(なりあき)の間で考えが割れてしまいます。

井伊直弼は紀州藩の徳川家茂(いえもち)を、徳川斉昭(なりあき)は息子、一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)を推します。

結果、第14代将軍は徳川家茂に決まります。

※一橋慶喜は第15代将軍の徳川慶喜です。

大政奉還(たいせいほうかん)で幕府の政権を天皇に返上した、江戸幕府最後の将軍です。

水戸藩は攘夷でしたから、同じ攘夷派の孝明天皇を無視した井伊直弼に対し不満が爆発します。

[talk name=”やまと”]さらに跡継ぎ問題にも負けちゃったら、不満もMAXだね。

[/talk]

さらに跡継ぎ問題にも負けちゃったら、不満もMAXだね。

そのような中、幕府批判の風潮が各地に広がりつつありました。

そこで起こったのが安政の大獄(あんせいのたいごく)です。

アンセーノタイゴク?

幕府の体制に不満を持つ人間たちを処罰した事件です。

水戸藩の徳川斉昭や一橋慶喜らは隠居謹慎を命じられ、中には処刑されてしまった人達もいます。

徳川斉昭らに加担した橋本佐内(はしもとさない)や松下村塾(しょうかそんじゅく)の吉田松陰(しょういん)らです。

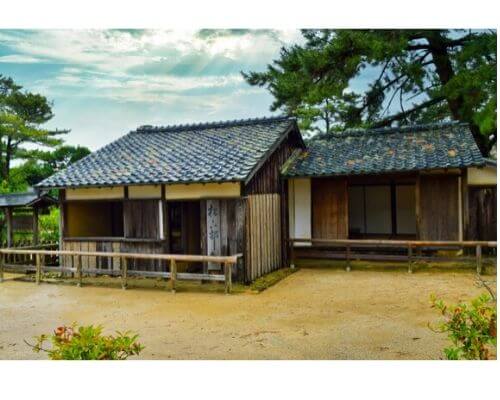

かつて長州藩があった山口県萩市。

ここには松下村塾と言う私塾がありました。

主宰(しゅさい)は吉田松陰(よしだしょういん)です。

私塾ですから、誰でも身分を問わず入塾することが出来ました。

長州藩出身の吉田松陰は自身の知識見聞を広げるために二十歳頃から東北や江戸を周遊します。

その道中1853年、浦賀沖で吉田松陰が見たもの。

そして自分の考えを根底から覆されたもの。

それが黒船でした。

松陰は、これまでの戦い方、兵器では到底外国に敵わないことを知ります。

口先だけでの攘夷では決して勝てないことを痛感し、外国の進んだ技術を学ばなければと思い立ちます。

黒船を見た松陰は驚きの行動を取ります。

夜陰にまぎれ小舟で黒船に近づき、アメリカに連れて行って欲しいと懇願したのです。

しかし、結局聞き入れてもらえず、幕府により厳しい処分を受けます。

長州藩に引き戻された松陰は、投獄、謹慎の生活に入ります。

やがて謹慎処分が解け松陰が主宰したのが松下村塾です。

諸藩を旅し、黒船を直に見て、しかもその黒船に乗り込んだ松陰の下には多くの門下生が集まりました。

有名なところには後の総理大臣、伊藤博文、山県有朋などがいます。

そんな中、幕府が日米修好通商条約を結びます。

朝廷を無視し、独断で不平等条約を結んだ井伊直弼の幕府に対して不満が爆発します。

外国に媚びるだけの開国を進める幕府に対して痛烈な批判をし、結局幕府側に捕えられ安政の大獄の一連で処刑されてしまいました。

しかし、吉田松陰の思想は門下生たちによって受け継がれていきます。

高杉晋作ら門下生は、松陰の熱い攘夷の思想を受け継ぎ、そしてそれを成就するため西洋の技術を学ぶ必要性を訴えていくのです。

こうした井伊直弼の一連の行動に、水戸の浪士たちの怒りが爆発しました。

水戸の浪士たちは、江戸城の桜田門外で井伊直弼を襲い暗殺してしまいます。

これを桜田門外の変と呼びます。

※浪士・・・藩を離れた者。井伊直弼の水戸藩への制裁で主君を失った武士。

これでは幕府への不信感は高まる一方ですね。

もう幕府に任せてはいられないと言う思いが、徐々に芽生えてきます。

これがポイント3です。

天皇の許可を得ず独断で不平等条約を結び、批判したものを処刑。

そりゃ見限られるよね。

さあ、次はポイント4を見ていきますよ。

討幕につながるポイントの最後です。

攘夷開国論

「百聞は一見にしかず」

実際に外国の脅威を見た者たちは、当時の日本の国力では外国に勝てないことを悟ります。

特に幕府のような古い体質を引きずっていては日本の近代化は図れないと考え始めます。

例えば勝海舟(かつかいしゅう)

勝は幕府の人間でしたが、先見の目を持つ人間でした。

1860年咸臨丸(かんりんまる)に乗船し、アメリカへ向かいます。

日米通商修好条約の条約締結書交換のためです。

※福沢諭吉も同乗しています。

そこで勝が見たアメリカの光景。

政治は国民が選ぶ大統領が行います。

そして近代的な街並み。

どれをとっても日本にはないものばかりでした。

勝は貿易により外国との交流を活発化させることの重要性を痛感しました。

また、日本は島国故、幕府や諸藩ではなく、日本国家としての海軍を作り上げることが重要だと考えます。

帰国後、勝は第14代将軍徳川家茂に海軍操練所を作ることを直訴します。

いかに海軍の整備が重要かを家茂に説いたのです。

幕府の中にも、そう言う人がいたんですね。

勝海舟を暗殺しようとしてやってきた坂本龍馬が、勝の思想に感激し弟子入りしたことは有名です。

な、なぜ暗殺!?

外国に媚びを売っているように思えたんでしょうね。

しかし実際は違った。

「近い将来外国に勝つために、今は外国に従う」

その意味が龍馬にも通じたのですね。

龍馬も初めはコテコテの攘夷だったんですもんね。

こうした個人的な心変わりだけではなく、長州藩などは藩ごと思想が変わったんですよ。

1863年、幕府にまかせていては日本はダメになる。

攘夷を掲げる長州藩は、下関に停泊中のアメリカ商船に砲撃を開始します。

虚をつかれたアメリカはいったん引き下がりました。

態勢を立て直したアメリカが後日動き出すと、それに呼応してフランス、オランダ、イギリスも参戦してきます。

長州藩対アメリカ、イギリス、フランス、オランダの戦いはあっけなく欧米側の勝利で終わりました。

その後、講和を果たした両者ですが、ここで長州藩にはある決意が芽生えます。

それは「今の日本では外国に勝てない。外国の技術をまずは学ばなければならない」です。

「百聞は一見にしかず」です。

実際に外国に行き、外国と関わった人達が気付いたこと。それはただひとつです。

「今の日本では外国に勝てない」

龍馬も勝海舟も吉田松陰も。そして長州藩も。

そしていずれ外国に勝つために、今は開国したほうがいい。

それが攘夷開国論です。

教科書には出てこない言葉ですが、人物整理する際にはわかりやすくなるはずです。

こうして、討幕へと話が進むんですね。

いえ、まだちょっと早いです。

時代遅れになってきているとは言え、まだ幕府も力を持っている。

討幕までにはもう少し、勢力を拡大しなくてはなりません。

仲間を増やすと言うこと?

そうです。そして、もうひとつ攘夷開国に近い藩があります。

しかしまだその藩は、幕府側です。覚えていますか?

わかりました!薩摩藩です!

その通り!薩摩藩と長州藩。

近代化を図るこの二つの藩が組むことで討幕は実現化して行きます。

しかし、そこまでにはまだ苦難の道が続きます。

次回はいよいよ薩長(さっちょう)同盟へと進みますよ!