桓武天皇と平安京遷都

Contents

奈良から京都へ

奈良時代の天平文化は貴族と仏教を中心とした華々しい国際色豊かな文化でした。

しかし反面、朝廷が仏教に依存した政治体制により、寺院の力が増幅し、僧が政治に口を出すような混乱を招きました。

また、貴族による利益独占となる政治体制は、国家の財政を逼迫(ひっぱく)させました。

このような時代に天皇になった第50代桓武(かんむ)天皇は、仏教に依存し過ぎた政治を改めるために、ある決断をします。

それが都(みやこ)の移転です。

奈良に都を構えている限り、自分の利益しか考えない貴族や、僧の影響は避けられないと桓武天皇は考えました。

それで都を京都の平安京に移したんですね。

長岡京のことは教科書に小さく一言だけ載ってるね。

ただちに平安京に遷都(せんと)したわけではありません。

初めは平城京(へいじょうきょう)と平安京(へいあんきょう)の間にある長岡京(ながおかきょう)に遷都しました。

784年のことです。

都を移転することを遷都(せんと)と言います。

長岡京の周囲は河川に囲まれていました。

長岡京の造りは、これらの水源を有効に活用した造りでした。

荷を運んだり、交通の手段として船が使われました。

川の流れを利用し、下水道設備も整備されていました。

794年に平安京に移転ですよね?なぜ長岡京は10年だけ都だったのですか?

平城京から長岡京への都の遷都は、多くの問題がありました。

貴族や僧たちが都の移転に強く反発したのです。

奈良から都を移すことで、自分達の有益な立場が奪われるのではと恐れたからです。

桓武天皇に長岡京への遷都を提案した藤原種次(ふじわらのたねつぐ)は、工事中に謎の死を遂げました。

遷都を良しとしない者達により、暗殺されたのです。

その暗殺犯の中に、桓武天皇の弟の早良親王(さわらしんのう)がいたと疑惑をかけられました。

早良親王は幽閉され、疑われたまま亡くなりました。

無念の死でした。

こうした中、都は長岡京に移されたのです。

ところがその後、長岡京では不吉なことが起こり始めました。

河川の氾濫による洪水や疫病により、都は甚大な被害を受けました。

人々は早良親王の祟り(たたり)だと騒ぎたてました。

こうした経緯もあり、不吉な長岡京から、また新たに都を移す計画が出されました。

それが平安京遷都です。

怖い。そんなことがあったんですね。

教科書じゃ一行で終わってるけど、長岡京から平安京への移転はいろいろあったんだね。

鳴くよウグイス平安京

いよいよ舞台は平安京です。794年の平安京遷都です。

794(鳴くよ)ウグイス平安京で覚えてくださいね。

平安京は、現在の京都市街に建設されました。

794年から1869年の東京都への首都移転まで、日本の政治中心地として栄えます。

桓武天皇はその地であらゆる改革を行います。

貧しい民には兵役の義務を免除しました。

唐の勢力が弱まり、東アジアへの緊張感が緩んだためです。

貧しい民は兵役の義務が解除され、口分田(くぶんでん)の耕作に集中出来るようになりました。

各国の国司へ対する監視を強化し、正しい政治を行うように力を尽くしました。

日本に新たな仏教を取り入れ、仏教と政治の癒着(ゆちゃく)を解消しようと努力しました。

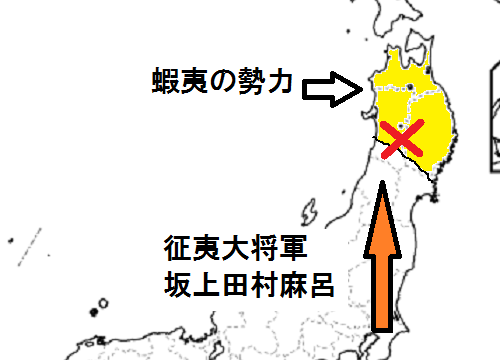

また、東北にいた蝦夷(えみし)を征服し、律令国家に組み入れました。

桓武天皇は、いろいろな改革を行った人なんですね。

正しい政治を行うことが、より良い国造りにつながると言う信念で生きた方なのでしょうね。

貧しい民の人たちは、助かったろうね。

ところで、蝦夷(えみし)って何?

蝦夷とは当時東北地方にいた朝廷に従わない勢力です。

朝廷からは野蛮と言う意味を込めて蝦夷と呼ばれました。

朝廷は坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)を征夷大将軍に据え、蝦夷討伐を命じました。

セーイタイショーグン?

蝦夷を征伐するために任じられた最高司令官(天皇の代行)です。

元々は蝦夷征伐のために与えられた職ですが、そのあとの時代にも受け継がれていきました

後の将軍と呼ばれる源頼朝や、徳川家康も征夷大将軍です。

元々は蝦夷征伐のための職でしたが、その後も名前が残り、職として使用され続けていきます。

蝦夷の頭領はアテルイと言う男でした。

アテルイは蝦夷の中でとても信頼が厚く、坂上田村麻呂は、蝦夷討伐後の東北をそのままアテルイに治めさせようとしました。

しかし、それを朝廷は許さず、結局アテルイは処刑されてしまいます。

蝦夷討伐により、朝廷は、東北地方も完全に平定しました。

これにより東北地方も律令国家に取り込むことに成功し、朝廷の権力はより安定しました。

戦わないと平和にはならないんでしょうか?

話し合いで解決出来るのが一番なのですが、力で屈服させて手に入れる平和が当時は当たり前だったのです。

戦争がなくならないわけだね。

最澄と空海

新しい都平安京で新しい時代をスタートさせた桓武天皇は、新しい仏教を取り入れようと試みます。

新しい仏教?

桓武天皇は寺院や僧の政治への癒着を絶とうとしていました。

その結果が、奈良を離れた平安遷都ですよね。

しかし、桓武天皇も仏教の影響力は良く知っていたので、仏教を捨てようとしたわけではありません。

新たな仏教を取り入れようとしたのです。

どんな仏教?

それが最澄と空海の学んだ仏教です。

最澄は天台宗、空海は真言宗を唐で学び、日本で広めました。

聞いたことのある名前が出てきました。

唐ってことは二人も遣唐使?

そうです。唐で学んだ二人の仏教は、奈良で栄えた仏教とは少し内容が違います。

同じ仏教でもいろいろあるんですね。

二人が学んだ仏教は平安仏教と呼ばれます。

奈良時代の仏教とはどう違うの?

奈良仏教は、国を護るために祈ると言う意味合いが強かったのです。

結果、鎮護国家(ちんごこっか)と言う思想が強くなり、仏教と政治が密接に絡みすぎてしまったのです。

それで僧が政治に口を出してくるようになってしまったんですね。

平安仏教ももちろん国家を守るために祈りますが、ひとりひとりの現世ご利益を祈る意味合いも強く、貴族の間で広く受け入れられていくことになります。

奈良仏教は国のため、平安仏教は国と個人のためと言う感じですね。

そうです。こうして桓武天皇は新しい流れの仏教を招き、浸透させていきました。

最澄は天台宗(比叡山の延暦寺)

空海は真言宗(高野山の金剛峯寺)

それぞれの広めた新しい仏教です。

平安時代の始まり

平安時代は平安遷都の794年から始まります。

鎌倉幕府成立の1192年までの約400年にも渡る長き時代です。

この時代の大きな特色は、貴族の優雅な生活と日本独特の文化の芽生えです。

そして貴族から武士中心の世の中へと変わる大きな変換期です。

いよいよ次回は古代日本の最後のお話しになります。

え~!もう終わっちゃうのか!?

あっという間でしたけど、ものすごく歴史って深いんだなって思います。

中世日本ももっと面白くなりますよ。

まずは次回、最後の古代日本です。日本文化の芽生えを中心にお話しして行きますよ。