弥生時代、国の始まり

Contents

弥生時代とは

さて、今日から弥生時代に入りますよ。

すごく楽しみにしてました!

燃えてきた!

縄文時代までのおさらいです。

人類は、脳容積により、猿人、原人、新人に分類される。

旧石器時代とは

打製石器を使用した時代

新石器時代とは

磨製石器を使用した時代

縄文時代=新石器時代(厳密には完全にイコールではない)

縄文式土器は磨製石器に細工を施したものである。

縄文時代の晩年に、日本史上、とても意義のある出来事が起こります。

稲作の伝来ですね。

そうです。紀元前4世紀頃(紀元前10世紀とする説もある)朝鮮半島から日本列島に移り住んだ人々から、稲作が九州北部に伝わり、やがて東北地方まで広まりました。

広まってどうなったの?

縄文時代とは全く違う生活スタイルになりました。以下の通りです。

定住が始まる。

稲作を行うため、低地河川付近に水田を造り定住が始まった。

定住が一般化すると、集団が出来、「むら」に発展した。

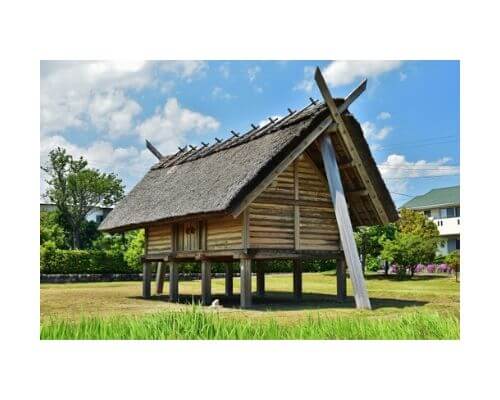

たて穴住居の付近には、ねずみの侵入や湿気を防ぐための高床式倉庫を建てる。

高床式倉庫には、米を蓄える。

稲作とともに、青銅器や鉄器などの金属器が伝わる。

弥生土器と言う、高温で焼くためにやや赤褐色の薄手で固めの土器が造られる。

稲を刈るための石包丁も作られる。

縄文時代は、移動型(狩り採集)の生活でしたね。

縄文時代と弥生時代が大きく異なる点は、米を蓄えることにより定住ができるようになったことです。

すごい!稲作が伝わると同時に、生活スタイルもガラッと変わったんですね。

わざわざ獲物を求めて移動しなくてよくなったから、生活もかなり楽になったんだろうね!

そうですね。

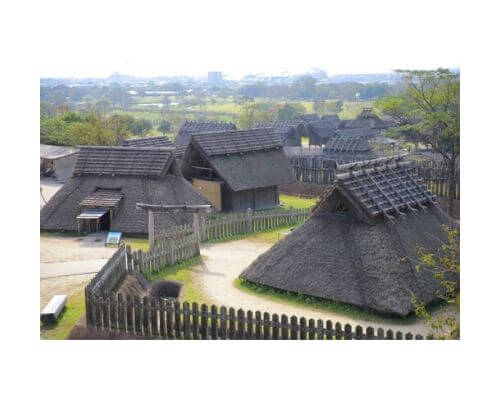

弥生時代の「むら」の遺跡に登呂(とろ)遺跡(静岡県)や吉野ケ里(よしのがり)遺跡(佐賀県)があります。

縄文時代の晩年に、稲作や金属器が朝鮮半島から伝わる。

低地河川の付近に水田が造られ、米を保存するため、高床式倉庫が造られる。

高温で焼かれた赤褐色固めの弥生土器が造られる。

定住化が進み、集団化が進み「むら」が造られる。

国の始まり

さあ、いよいよヒューマンストーリーが始まります。権力の出現です。

なんだか、嬉しそうですね先生。

そうです!人間が、その本能をむき出しにし始めた時代ですから。

これこそヒューマンストーリーです!

なんか興奮してんな。先生。

稲作が普及すると、貧富の差が生まれ始めました。

それはなぜだと思いますか?

単純に、米を蓄える量が違うからだと思います。

なぜ、それほど蓄える量が変わると思います?

天候や土地の良し悪しで生産量が変わるからです。

お見事です。それから、同じ人間でも、腕力がなければ、稲作に適した土地を作ることも難しい。

病気がちな人もね。また、怠けグセがある人もいるから、自ずと米を蓄える量が変わって来てしまうのです。

縄文時代だったら分けあえていたのに。

怠けてるのはダメだと思うけど、病気の人はなんだかかわいそう。

結局、自分で生産出来ない人は、蓄えのある者に養ってもらうしかなくなります。そのようにして、ジワジワと小規模な集団が出来上がり、やがて「むら」となっていきます。

いつの時代も怠け者は大変な目にあうんだなあ。

やがて、「むら」同士も争いが始まります。川の上流に位置する「むら」が、川をせき止め、下流に位置する「むら」の水田を枯らすこともありました。

それじゃ全く米が作れない!

そうです。怒り狂った下流の「むら」は、上流の「むら」に攻撃をし始めます。

戦争だ!

こうして、集団から「むら」へ。そして、さらに膨れ上がり「国」が生まれます。やがて国々には、人々を支配する有力者(豪族)や、王が現れます。

東アジアとの関わり

弥生時代の特色は、稲作や国の出現だけではありません。この時代は、東アジアとの活発な交流も見られました。

青銅器や鉄器などの金属器も伝わったんですよね。

銅剣などが作られましたね。

かっこいい!石器なんかより断然強そうだ!

他には、銅鏡や銅鐸のように、お祭りの宝物となるものもありましたよ。

稲作とか、金属器とか、進んだ技術は大陸からもたらされてきたんですね。

そうです。日本(当時は倭(わ)と呼ばれていました)は島国のため、どうしても大陸文化から一歩遅れを取ってしまうんですね。

日本が小さな国々が争っていた時、中国では強大な大国が出現していました。

日本よりずっと先に稲作が行われていたんだから、大きな国が現れるのは当然なんですね。

あれだ!秦の始皇帝だ!

すごい!どうして知ってるの?

キングダムって漫画が面白くてさ!

ま、まんが!?

秦の始皇帝の話ですね。

先生も大好きです。そう初めて中国を統一したのが秦、そしてやがて秦が滅び、漢、後漢、三国時代(三国志の頃)と移っていきます。

日本に点在した各国は、漢や三国時代(魏)との交流なのです。

すごい!そんな大きな国と交流していたんだ!

日本の小さな国々にとって、隣の大国である中国の皇帝から国として認めてもらうことは、とても大きな意義があったのです。

そ、そんな強い国と仲が良かったら、誰も戦争なんてしかけられないもんね(ブルブル)

だから、危険な海の航海を乗り越えて、中国まで使いを送ったんですね!

小さな国が力を維持していくには、強力な後ろ盾が必要だったのです。

この当時の日本の様子は、中国の歴史書に記録が残されています。

代表的な書物と内容を見ていきましょう。

漢書(かんじょ)

紀元前1世紀頃、倭(日本)には100余りの国があり、中には定期的に漢に貢物を贈る国もありました。

後漢書」東夷伝(ごかんじょとういでん)

1世紀(西暦57年)には、倭の奴国(なのくに)の王が、後漢の皇帝に使いを送り、金印を授かりました。

※江戸時代に、現在の福岡県で、「漢倭奴国王」と刻まれた金印が発見されています。

魏志倭人伝(ぎしわじんでん)

3世紀頃、邪馬台国の卑弥呼が、魏に使いを送り、皇帝から「親魏倭王」と言う称号と金印を受けたとされています。

古来から日本と中国は密接な関わりがあります。そのため日本の歴史を学ぶにあたって、中国の歴史を学ぶことはとても重要な意味を持ちます。

別記事⇒中国の王朝を見て、日本との同年代の出来事を確認してみましょう。

邪馬台国(やまたいこく)

て、弥生時代も晩年の頃、100余りあった小国も徐々に征服と統一を繰り返し、大国が生まれました。その中のひとつが<邪馬台国です。

女王の治める国だ

卑弥呼(ひみこ)さん、どんな人だったのかしら

邪馬台国と卑弥呼に関しては、中国の歴史書魏志倭人伝(ぎしわじんでん)に記述があります。

倭国は、元々は男の王が国を治めていたが、争いが収まらず、卑弥呼という女王を王として争いを鎮めた。

卑弥呼は鬼術(祈祷)などを用い、人とは会わず、政治は弟が担当した。

西暦239年、卑弥呼は中国の魏に使いを送り、魏皇帝から「親魏倭王」の称号を受ける。

卑弥呼の死後、再び男の王が国を治めたが、争いが増え、13歳の少女が王に立てられ、争いは収まった。

邪馬台国の存在した場所は、近畿(奈良、大和)説と、九州説に分かれています。

ほえ~ずいぶん場所がかけ離れている。

男の王で争いが収まらないからって、女王に。さぞかし大変だったんでしょうね。卑弥呼さん。

もちろん、邪馬台国に関しては、諸説があり、今話した内容が全て真実ではないかもしれません。しかし、中学生の二人は、教科書の通り、しっかりと覚えましょう。今日はここまでです。次回は大和政権の話に進みます。

今日は弥生時代のお話しでした。

稲作が伝わり、生活スタイルが変わりました。

定住化が進み、集団化⇒「むら」⇒国と発展

小国は、強大な力に後押ししてもらうため、積極的に中国に使者を送ります。

小国はやがて、数々の大国に膨れ上がり、その中のひとつが邪馬台国です。

次回は、王を中心とする連合政権「大和政権」のお話しです。