中学歴史「古代までの日本」徹底攻略!

正直、中学歴史教科は歴史が好きか嫌いかによって差が付く部分があります。

なぜなら歴史の大まかな流れを知っているか知らないかでは、授業に対する取り組み方もまた変わってしまうからです。

ここの時代は知っている!!

それだけで授業に対するワクワク度は全く変わってきます。

このワクワク度こそが、歴史教科の成績アップに直結します。

僕は、私は、全くワクワクしない・・・・。

そんなあなたも諦めないでください。

思考を変えてみましょう

なぜ私たちは今ここにいて、このような生活をしているのか

考えてみると、不思議だと思いませんか?

当たり前のように思っているこの日常

朝起きて、学校に行って家に帰ってゲームをやって、暖かい布団で寝る。

これって当たり前の用ですけど果たしてそうでしょうか?

自分がなぜここにいて、これからどこに行くのか

それを学ぶ事ができるのが、歴史教科です。

歴史の教科書の始まりは、人類の起源からです。

さあ、今の私たちはどのようにして誕生し進化してきたのか見ていきましょう。

Contents

世界の古代文明と宗教

人類の誕生

いきなりですが、人間と他の動物の違いは何だと思いますか?

服を着ている。

二本足で歩くところです。

どちらも当てはまりますね。

ただ人類の進化の過程での分類とすれば、道具、火、そして言葉、文字も重要です。

人類が誕生し、道具や火を使い言葉と文字を用いるようになる。

これが人類の進化の過程です。

例えば猿人(えんじん)がいます。

猿人は最も古い人類です。

彼らの特徴は道具を使うことです。

やがて進化の過程で原人(げんじん)が出現します。

彼らの特徴は火や言葉を使用することです。

そして新人(しんじん)が現れます。

彼らは現在の人類の祖先と言われ、かなり高度な知能を持つようになります。

人類の進化

人類が誕生しただけでは何も生まれません。

人類は進化するからこそ、多くのものが生まれてきたのです。

例えば?

言葉や文字はコミュニケーションをもたらし、人々を集団化させました。

話せるようになると、仲間意識が生まれますもんね。

集団化はやがて争いを生み、村ができ国が生まれます。

高度に発達した人類は文明を生み、宗教を生みだしていきます。

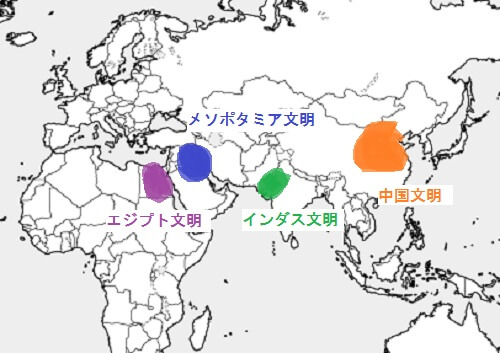

古代の文明

アフリカやアジアでは古代文明が栄えました。

メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明です。

これら文明は河川の付近で栄えたのがポイントです。

古来から人々は獲物を追い、移動型の生活を繰り返していました。

しかし、稲作が始まると米を作り、蓄えることができるようになります。

食料を蓄えられるようになると、人々は移動生活をやめ、定住するようになります。

稲作には水が欠かせません。

そのため大きな河川付近に定住するようになったのです。

定住化した人々は言葉や文字を用い、集団化して行きます。

様々な身分制度も生まれ、天文学も発達し、神の存在が強く意識されるようになります。

こうして高度な文明が栄えるようになりました。

日本列島の誕生

縄文文化

日本列島は、かつてユーラシア大陸とは地続きでした。

氷河期が終了し、氷が溶け海面が上昇することで日本列島は大陸と分断されてしまいました。

じゃあ、そこから大陸に戻れなくなった人達が日本人の祖先?

そうです。

そして氷河期の終了(約1万年前)あたりから日本独特の文化が栄えてきます。

縄文(じょうもん)文化です。

縄文文化は日本独特の文化です。

どんぐりなどの木の実を煮るために土器が作られました。

これらの土器には縄目の模様がつけられました。

そのためこれらの土器は縄文土器といいます。

この時代は本格的ではないですが稲作も始まりつつありました。

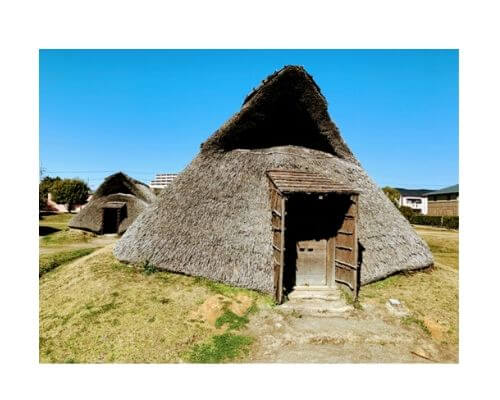

人々は集団化し、たて穴住居に住むようになりました。

弥生文化

日本にも本格的に稲作が伝わると、人々は河川周辺に水田をつくり、集団で定住するようになりました。

米を蓄えるために、高床式倉庫が作られました。

ねずみの侵入や湿気から米を守るためです。

集団化した人々はやがて争い、村から国へと大きな集団ができあがります。

当時、日本には数多くの国が点在しました。

邪馬台国(やまたいこく)や奴国(なのくに)などが有名です。

これらの国が存在したことは、中国の古い歴史書に残されています。

邪馬台国は女王卑弥呼(ひみこ)がいた国ですね。

古墳(こふん)時代

やがて近畿地方には強力な勢力が現れます。

有力な豪族から成るその強力な勢力は大和(やまと)政権と呼ばれます。

日本各地には小国が点在していましたが、争いの中でやがて大きな国へと成長していきました。

その大きな国同士でも争いが続きました。

豪族達は自らの力を世に知らしめるために、大きな古墳(こふん)を作りました。

古墳は豪族の権威の象徴でもあり、自らの墓でもありました。

各地の豪族は、自らの権威を示すために大きな古墳を作りました。

この時代を古墳時代(こふんじだい)と言います。

大和政権は王を中心に強力な豪族たちから成る連合政権です。

大和政権の力が強大になるにつれ、王はやがて大王(おおきみ)と呼ばれるようになります。

この大王が、天皇として以後日本政治の中心となっていきます。

天皇と豪族

聖徳太子の政治

ここから以降は天皇と豪族の対立の話になります。

政治の中心は天皇のはずが、やがて有力な豪族に取って代わられていきます。

強力な豪族に蘇我(そが)氏がいます。

蘇我氏の権力は日に日に増すばかりでした。

その力を抑えようとしたのが推古(すいこ)天皇や聖徳太子です。

聖徳太子は天皇中心の政治を確立するために尽力を尽くしました。

冠位十二階の制度や十七条の憲法といった政策を行い、天皇中心の強力な政治体制を作り上げようとしました。

大化の改新と律令国家

聖徳太子の死後、蘇我氏の独裁体制は日増しに強くなる一方でした。

その独裁体制に終止符を打ったのが中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)です。

中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)は、中臣鎌足(なかとみのかまたり)と協力し、蘇我氏の暗殺に成功します。

こうして豪族の中でも特に力のあった蘇我氏を滅ぼすことで、天皇の権力を取り戻すことに成功します。

天皇が日本の統治者であることを知らしめるために公地・公民が定められました。

力を持った豪族が好きに支配していた人民と土地を、天皇に返納させる。

これが公地・公民です。

蘇我氏暗殺、そして公地・公民の改革など一連の動きを大化の改新と呼びます。

大化の改新は成功に終わりました。

しかし、しっかりとした制度を整えなければ、いつ再び蘇我氏のような豪族が現れるかわかりません。

公地・公民、天皇中心の政治体制を確立させるためにも、しっかりとした制度作りが必要となります。

こうして採用されたのが唐(とう)の律令(りつりょう)制度です。

中国・唐は非常に広大な国でした。

しかし唐は中央集権体制が整い、皇帝の権威が国中に届き良く治められていました。

この唐の統治制度を利用することで、日本にも強力な中央集権体制を築こうと考えたのです。

この統治制度が律令制度です。

律令制度では、税の徴収方法の基準が明確化されました。

さらに天皇を中心に二官八省(にかんはっしょう)や五畿七道(ごきしちどう)が整備されました。

天皇の命令が忠実に実行され、全国に行き届かせるために作られた制度ですね。

大改革だったんだね。

公地と私有地

律令国家として、大切なのは公地公民です。

国が国民に土地を与える。

これが基本です。

豪族が人民を支配することとは全く異なりますね。

国民に土地を与え、税を徴収する班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)が公地公民の基礎をなすものでした。

ところが、あまりの税負担の大きさに土地を放置し逃亡してしまう者が増加しました。

なぜなら班田収授法では、いくら大切に土地を耕しても自分の土地にはならなかったのです。

死ねば土地を国に返す。

これが班田収授法の弱点でした。

逃亡する者が増え、税を徴収することができません。

これでは律令国家として成り立ちません。

そこで朝廷はしぶしぶ新たに開墾した土地は自分のモノとして良いという制度を打ち出しました。

これが墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)です。

こうして公地から私有地へと、土地の支配体制が変わっていきます。

律令制度の根幹を成す公地公民が崩れ去った瞬間でした。

貴族や寺社が持つ私有地は、税がかかりませんでした。

そのため貴族や寺社は私有地支配を強化し、大きな権力を得ていきます。

貴族や寺社が持つ私有地を、特に荘園(しょうえん)と呼びます。

摂関政治と国風文化

摂関政治(せっかんせいじ)

こうして再び天皇の力が弱まり、広大な荘園を持つ貴族などが力を持ち始めました。

中でも藤原一族は自分の娘を天皇に嫁がせたりし、朝廷内で大きな権力を持ち始めます。

なんか蘇我氏の時と変わらないね。

藤原氏は政治の場でも権力を奮います。

天皇が幼い時は自らが摂政(せっしょう)として政治を行い、天皇が成人すると関白(かんぱく)となり天皇を補佐します。

結局藤原氏が政治を行っているようなものですね。

藤原氏が行ったこの政策は摂関政治(せっかんせいじ)と呼ばれます。

国風文化

この時期は遣唐使(けんとうし)が廃止されたころでもあります。

唐との交流が途絶え、日本独特の文化が生まれました。

これを国風文化と言います。

古来から中国の影響を強く受けてきた日本。

稲作、文字、律令制度、仏教

遣唐使を廃止したことで、日本独自の文化が生まれます。

国風文化です。

仮名文字が生まれ、丸みを帯びたかわいらしい平仮名は女性の間でも人気が出ました。

紫式部の源氏物語や清少納言の枕草子など、優れた女流文学が生まれたのも国風文化の特徴です。

以上の流れを意識しながら、定期テスト対策第1回目~6回目を確認してください。