縄文時代と弥生時代の違いとは?

縄文時代と弥生時代

この2つの時代の大きな違いは稲作です。

弥生時代は本格的に稲作が始まった時代です。

稲作が行われるようになると、人々は低地の河川周辺に定住するようになります。

そして、そこでは貧富の差が生まれ始めます。

縄文時代には見られなかった支配する者、支配される者の関係が出来上がります。

縄文時代と弥生時代の違いとは?

定期テスト対策第二回目は教科書の32Pから37Pまでです。

定期テスト対策第二回目は縄文時代と弥生時代、大王(おおきみ)の時代を中心に解説します。

特に縄文時代と弥生時代の人々の暮らしの違いを、言葉で説明できるかどうかがポイントになります。

大王(おおきみ)の時代には古墳(こふん)が作られました。

これらが作られた理由もしっかりと答えれるようにしましょう。

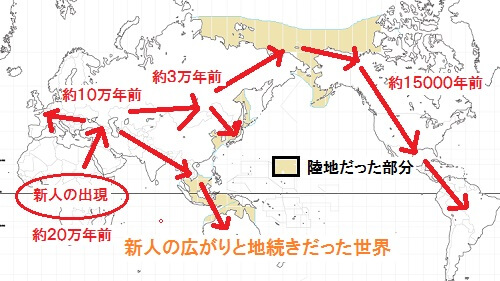

日本列島の誕生

大陸と地続きであった日本には、大陸からマンモスやナウマンゾウといった獲物が移動してきました。

そしてその獲物たちを追うように、大陸から移動してきた人々がいました。

約1万年前の氷河期の終わりにより、海面が上昇し日本は大陸から分断され、現在の日本列島となりました。

その2000年ほど前には、地続きであった日本では土器(どき)が作られ始めました。

木の実を煮て食べるために考え出されたものが土器です。

今から約1万2000年前、縄文時代が始まりました。

土器は磨製(ませい)石器ですから、縄文時代は新石器時代にあたります。

その2000年後、つまり今から約1万年前に氷河期が終了し、現在の日本列島が出来上がります。

縄文時代と弥生時代の特徴

縄文時代と弥生時代の比較はテストでよく狙われる部分です。

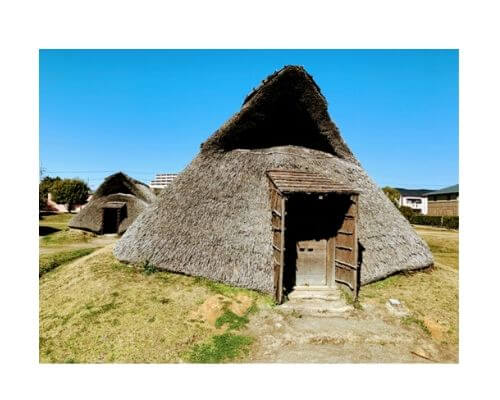

縄文時代も弥生時代も人々はたて穴住居に暮らしていました。

ただし、縄文時代は狩りや採集中心の生活でした。

獲物や木の実などが少なくなると、豊富に採れる場所を目指し、移住することもありました。

弥生時代は完全定住です。

稲作がもたらされたことによって、水田を作り、その周辺に定住出来るようになったのです。

続いては、使用していた土器の特徴を見ていきます。

縄文土器・・・>縄目の模様のついた>黒褐色の土器(厚手で低温で焼かれたため)

弥生土器・・・赤褐色をした薄手で固めの土器(やや高温で焼かれたため)

続いては石器です。

縄文時代・・・磨製石器が使用されました。

弥生時代・・・稲作とともに金属器(青銅器や鉄器)が伝わりました。

銅鏡や銅鐸(どうたく)などもお祭りの宝物として使われました。

では、人々はどのような暮らしをしていたのでしょう。

縄文時代の人々の暮らしは、海の入り江付近にたて穴住居を構え、魚や貝を食料としました。

木の実やどんぐりを集め、イノシシやしか、鳥などの獲物を捕らえました。

付近には食べ物の残りかすを捨てた貝塚ができました。

弥生時代は稲作が本格的に始まり、米を主食とするようになりました。

定住が弥生時代のキーワードです。

収穫した米を蓄えるために高床式倉庫が作られました。

ねずみの侵入や湿気防止のため、床を高くしたのです。

石器や土器などに、縄文時代と弥生時代の違いが見て取れます。

しかし何と言っても最大の違いは、人々の暮らし方です。

米を蓄えられるようになった弥生時代は、わざわざ移動する必要がなくなり定住が本格的に始まりました。

米の蓄えの量などから、次第に貧富の差が生まれ、支配する者と支配される者の関係が生まれます。

人々の間に身分が出来始めたのです。

定住と身分は、やがて「むら」を、そして「くに」を作っていきます。

弥生時代の暮らしは以下を参照にしてください。

大王(おおきみ)の時代

弥生時代に稲作が本格的に始まり、人々はグループ化していきました。

「むら」から「くに」が出来上がり、日本各地に100以上の国々が存在していました。

なぜこのようなことがわかるのでしょうか。

中国の古い書物に、日本(当時は倭(わ)と呼ばれた)の様子が記されているからです。

定期テストで必ず出題されるのが

漢書地理志(かんじょちりし)

後漢書東夷伝(ごかんじょとういでん)

魏志倭人伝(ぎしわじんでん)

です。

これらは、名前だけではなく、要約「倭には100余りの国があり・・・・・」などもしっかり覚えてください。

特に魏志倭人伝は邪馬台国(やまたいこく)と絡んでいるので重要です。

奴国(なのくに)の王が金印をもらったのが57年です。

邪馬台国の卑弥呼が魏に遣いを送ったのが239年です。

混同しやすいので整理しておきましょう。

大王(おおきみ)の時代の特徴は、何と言っても古墳(こふん)です。

全国各地に作られた古墳。この頃を古墳時代と言います。

古墳の周りには様々な形の埴輪(はにわ)が並べられました。

亡き大王(おおきみ)の霊を守るため等言われていますが、何故置かれたのかははっきりとわかっていません。

土偶(どぐう)と埴輪(はにわ)の区別について

土偶は縄文時代に作られたものです。

土偶が作られた理由は、魔よけのためや、豊作を祈るために作られたとされています。

埴輪は先ほどの説明の通りです。

これらの違いを問われることもあります。

よく違いをおさえておきましょう。

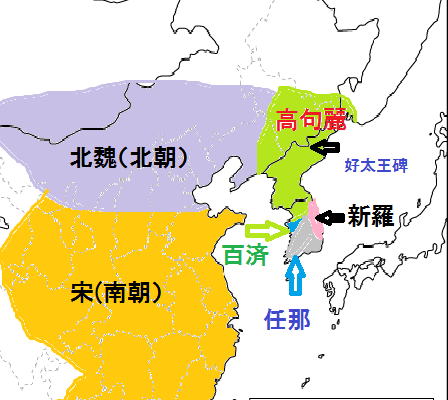

さらにこの頃は、アジアの国々との関係も問われます。

大和政権が争ったのは高句麗(こうくり)と新羅(しらぎ)です。

手を結んだのは百済(くだら)と任那(みまな)です。

朝鮮半島の国々との関係性もよく問われます。

地図上でも確認しておきましょう。

最後に、大和政権の支配が広大に及んでいたことがわかった理由もおさえておきましょう。

ワカタケル大王の鉄刀(てっとう)や鉄剣(てっけん)が九州や埼玉で出土されています。

ワカタケル大王は大和政権の王の一人と考えられています。

そのワカタケル大王の所有物が広い範囲で出土されていることから、大和政権の支配は日本の広い範囲まで及んでいたと考えられています。

以上、定期テスト対策の第二回目でした。