政治は天皇が中心になって行うのだ!

3世紀後半、近畿地方に大和政権が誕生しました。

大和政権は大王(おおきみ)を中心に、有力な豪族達によって構成されていました。

大王(おおきみ)は後に天皇(てんのう)と呼ばれ、天皇が中心となり政治を行いました。

ところが6世紀になると地方の有力な豪族が反乱を起こしました。

大和政権内部でも大王(おおきみ)の後継者争いが起こりました。

蘇我氏(そがし)や物部氏(もののべし)などの豪族の争いです。

政治は天皇が中心になって行うのだ!

定期テスト対策第3回目は教科書の38Pから41Pです。

聖徳太子の政治改革と大化の改新です。

力のある蘇我氏などの豪族が、天皇の権力を奪おうとしています。

そのような中、現れたのが聖徳太子(しょうとくたいし)です。

聖徳太子の政治改革も、その後に起こる大化の改新も、目的は天皇を中心とした政治を確立することです。

このポイントを押さえながら学習することで、より話が理解しやすくなります。

聖徳太子(しょうとくたいし)

聖徳太子と言えば?

十七条(じゅうしちじょう)の憲法!

冠位十二階(かんいじゅうにかい)の制度です!

十七条の憲法と冠位十二階の制度が作られた理由を見ていきましょう。

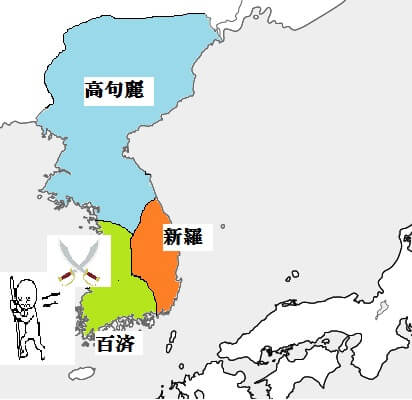

まずは下の図を見てください。

ピンク色の伽耶(かや)※任那(みまな)は大和政権と交流が深い、親しい国です。

6世紀末になると、鮮半島では、新羅(しらぎ)や百済(くだら)が伽耶(かや)を併合してしまいます。

これは大和政権として非常に危険な状態でした。

なぜならすぐお隣の朝鮮には、敵国しかいなくなってしまったためです。

さらに、大和政権の内部は有力な豪族達(蘇我氏など)による、実権争いが起きていました。

日本はこれらの危機に対処するため、権力をひとつに統合し、その強力な権力の下、国家を統一する必要性に迫られたのです。

そのひとつの強力な権力こそが天皇(てんのう)です。

そこで女性の推古(すいこ)天皇が即位し、甥(おい)の聖徳太子とともに天皇を中心とする政治制度を作り上げようと試みました。

そして天皇を中心とする政治制度を実現するために取り入れた制度が十七条の憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)や冠位十二階の制度(かんいじゅうにかいのせいど)なのです。

以上が十七条の憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)や冠位十二階の制度(かんいじゅうにかいのせいど)が作られた理由です。

十七条の憲法と冠位十二階の制度

「和をもって貴し(たっとし)となし・・・」など、十七個の条文からなる法文です。

上記の条文の意味は「争い事を慎め」という意味です。

他にも、仏や法、僧を敬うことを定め、天皇の命令には絶対に従うことなどを定めました。

家柄にとらわれず、才能や功績のある人間を役人に取り立てることを目的とした制度です。

かんむりの色で地位を区別しました。

有力な豪族の身内から役人を選出するのではなく、才能ある人間を取り立てようとしたのです。

定期テストの答え方としては以下の通りとなります。

十七条の憲法の内容

天皇の命令に従うことなど、役人の心構えを示した

冠位十二階の制度の内容

家柄にとらわれず、才能や功績のある人間を役人に取り立てようとした

これらが作られた目的

豪族の力をおさえ、天皇中心の政治制度をつくるため

上記のように解答すれば、完璧です。

飛鳥(あすか)文化の特色

飛鳥文化についてもおさらいしておきましょう。

飛鳥文化の特色は以下の通りです。

飛鳥文化は、日本で初めての仏教文化です。

538年に朝鮮半島の百済(くだら)から仏教が伝わったためです。

大王(天皇)がいた飛鳥地方を中心に栄えた仏教文化を飛鳥文化と言います。

法隆寺(ほうりゅうじ)の釈迦三尊像(しゃかさんぞんぞう)が飛鳥文化の代表です。

聖徳太子は、隋(ずい)の進んだ制度や文化を取り入れるため、607年に小野妹子(おののいもこ)を使者として送っています。

これを遣隋使(けんずいし)と言います。

よく遣唐使(けんとうし)と間違えますので注意ですよ。

大化の改新

推古天皇や聖徳太子による天皇を中心とする政治体制の確立は、理想通りに進みませんでした。

有力豪族の蘇我(そが)氏の力が強く、なかなか思うようには行かなかったのです。

特に推古天皇や聖徳太子の死後、蘇我氏は独裁的な政治を展開しました。

このような蘇我氏の独裁政治体制に不満が高まる中、起きたのが蘇我蝦夷(そがのえみし)入鹿(いるか)親子の暗殺事件です。

首謀者は中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と中臣鎌足(なかとみのかまたり)です。

中大兄皇子らは、悲願であった天皇中心の政治を確立させることに成功します。

その基盤が公地公民の制です。

有力豪族が支配していた土地や人民を、全て天皇が支配する形をとったのです。

さらに、朝廷や地方の組織が改められ、天皇への権力集中へ乗り出しました。

これらの改革を大化の改新(たいかのかいしん)と言います。

律令国家(りつりょう)への歩み

天皇中心の世を作ると言っても、そう簡単には行きません。

しっかりとした制度があってこそ可能となります。

そこで日本が目をつけたのが、隋(ずい)に代わって中国を統一した唐(とう)です。

7世紀初めに隋(ずい)に代わって中国を統一した唐(とう)。

この唐(とう)が作った法律を律令(りつりょう)と言います。

戸籍(こせき)を作り、その地に住む人々を登録します。

彼らに土地を与え、税を課し、兵役(へいえき)を負担させます。

これが公地公民の基礎となる考え方です。

戸籍に登録することで、国家が人民を管理します。

そして彼らに土地を与えることで、土地に応じた税を徴収できます。

土地と人民を国家の物とすることで、国は計画的に税を徴収できるようになり、いっそう天皇に権力が集中していくという仕組みです。

こうして国の支配体制を整えた唐は、大帝国を築くことに成功します。

日本はまさにそれの真似をしようとしたのです。

中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)は、滋賀県の大津宮(おおつのみや)に都を移し、即位します。

天智天皇(てんじてんのう)の誕生です。

天智天皇は、初めて全国の戸籍を作るなど、天皇中心の政治体制の確立を目指しました。

天智天皇の没後、壬申の乱(じんしんのらん)が起きます。

これは天智天皇の息子の大友皇子(おおとものおうじ)と天智天皇の弟の天武天皇(てんむてんのう)による天皇あとつぎの争いです。

このあたりは、天皇によって都を移し代えているところがポイントになります。

例えば天智天皇は大津宮。

天武天皇は飛鳥。

天武天皇の妻、持統(じとう)天皇は藤原京など、位置、名称、特色などをしっかり覚えましょう。