武士だってやる時はやるのよ

武士だってやる時はやるのよ

定期テスト対策第7回目は教科書の66P~67Pです。

武士の台頭が始まります。

これまでの貴族中心の世の中からガラリと変わっていきます。

武士は元々、天皇の住まいを警備していた役人(武官)や、有力な豪族でした。

彼らは弓や馬術に優れた者たちであったので、役所の警備や犯罪の取り締まりを担当するようになりました。

貴族の中には自ら武士になり、自らの荘園を守る者も現れました。

地方の武士達は、貴族を主人に迎え多くの家来を引き連れ、武士団を作るほど成長していきました。

平安時代の有名な武士団は、源(みなもと)、平(たいら)、藤原(ふじわら)などの氏名(うじな)が中心でした。

武士の台頭

武士は朝廷や貴族のボディガード的な存在でしたが、武士団を形成し、徐々にその力が強大になっていきます。

そして、朝廷の政治のやり方に不満を持った武士団が反乱を起こしました。

有名な平将門の乱(たいらのまさかどのらん)と藤原純友の乱(ふじわらのすみとものらん)です。

北関東では平将門の乱、瀬戸内海では藤原純友の乱が起こりました。

武士による朝廷に対する反乱としては非常に大きなものでした。

そして、これらの反乱を鎮圧したのも、朝廷から要請された別の武士団でした。

これまでは朝廷や貴族のボディガードであった武士達でしたが、これらの反乱をきっかけに、武士の力が一目置かれるようになります。

武士団の中でも天皇の子孫である源氏と平氏が有名です。

この後の歴史は源氏と平氏の話が中心に進んでいきます。

そして、今度は武士団の国に対する反乱ではなく、実際に武士団同士が争いあう事態が発生します。

前九年・後三年合戦(ぜんくねん・ごさんねんかっせん)です。

前九年合戦1051~1062年

教科書では合戦名しか出ませんが、簡単に内容を紹介します。

前九年合戦は、東北地方の豪族の朝廷に対する反乱を武士が鎮圧したものです。

朝廷が頼ったのは源氏でした。

朝廷は戦闘集団である武士団に頼ったのです。

朝廷から派遣された源氏は源頼義(みなもとのよりよし)、義家(よしいえ)親子です。

後に鎌倉幕府を開く源頼朝(みなもとのよりとも)の先祖です。

後三年の合戦(1083年~1087年)

これもまた東北地方を舞台に起きた事件です。

ある豪族の内乱を源氏が鎮めました。

その源氏が前九年の役の源義家(みなもとのよしいえ)です。

前九年・後三年の合戦は、東北地方や朝廷に源氏の名を大きく響かせることになります。

さらに東方地方では岩手県の平泉(ひらいずみ)を拠点に成長した奥州藤原氏(おうしゅうふじわらし)が力を持ちます。

西日本では平氏が力を持ち始めました。

こうして武士の力が朝廷の中では見直されていきます。

そして朝廷はその力を大いに利用しようとします。

しかしやがて武士の力が朝廷を圧倒し、政治の場にまで登場することになります。

これはもう少し後の話になります。

荘園(しょうえん)と領主(りょうしゅ)

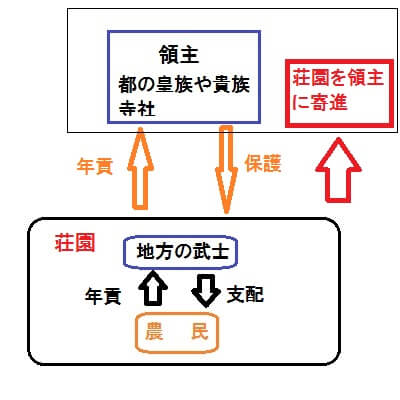

下の図を良く理解しておきましょう。

武士がいかにして権力の基盤を固めていったかがよくわかる図です。

地方の武士は、地位や武力を利用し土地開発を行っていきました。

こうして新たな土地を広げていきました。

この土地を領地(りょうち)と言います。

しかし、ただ土地を広げていくと、広げた分だけ納めなければならない税も増えていきます。

そのため、武士達は領地を都の皇族や貴族、寺や神社(寺社)に寄進(寄付)したのです。

寄進を受けた皇族や貴族、寺社は領主(りょうしゅ)と呼ばれます。

さあ、ここで思いだしましょう。

なぜ武士達は、わざわざ自分が開発した土地を皇族や貴族、寺社に寄付したのでしょうか?

ヒントは墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいのほう)です。

墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいのほう)は743年に出された法です。

「新たに土地を開墾したものは、その土地を永久に自分の物としてよい」

と言う内容でしたね。

しかし、土地を増やせば増やすほど、税もまた増えていきます。

ここで思い出してほしいのは、貴族や寺社は税免除の優遇を受けていたことです。

そこで新たに土地を開墾したもの(Aさん)は、いったんその土地を貴族や寺社に寄進(寄付)してしまうのです。

しかし、その寄付は名ばかりです。

形上、土地を貴族や寺社の物とすることで、その土地は税免除を受けます。

しかし(Aさん)寄付は形だけですので、土地は実際は(Aさん)の物です。

(Aさん)は形上の寄進をし、税免除の恩恵を受ける代わりに、貴族や寺社に金銭を支払います。

税を納めるよりも、その金銭のほうがはるかに安いのです。

こうしてできた土地を荘園(しょうえん)と呼びましたね。

こうして公地公民の制は崩壊して行きましたね。

代わりに増えていったのが私有地であり、上のポイントで説明したような荘園です。

そしていったんまた上の図を見てください。

荘園の中に武士が支配する農民がいます。

農民は支配者である武士に年貢(ねんぐ)を納めます。

※年貢は米や布、絹などからなりました。

武士はさらに年貢を領主である貴族や寺社に納めます。

こうして領主は武士の荘園を保護してあげるのです。

武士は朝廷に荘園分の税を納める必要はなく、領主に年貢を納めるだけで良いということです。

皇族や貴族、寺社に特権を与えたがために公地公民の制は崩壊し、律令国家の土台は崩れていきました。

そして今度はその特権のために武士が力をつけるきっかけになってしまたのです。

さきほどの図をよく理解しましょう。

どのようにして武士が力をつけていったのかがわかると思います。