日本人と鉄砲、そしてキリスト教

日本人と鉄砲、そしてキリスト教

中学歴史定期テスト対策の第20回目です。

教科書は104P~105Pです。

鉄砲とキリスト教の伝来です。

大航海時代の新たな航路発見により、西洋諸国はアジア進出の足掛かりを得ました。

日本にも、当然西洋諸国の足が忍び寄ってきます。

中でも、日本の行く末に大きく影響を及ぼすものが伝わります。

鉄砲とキリスト教です。

鉄砲の伝来

時代は戦乱の真っただ中、戦国時代です。

戦国の世の戦い方を、大きく一新させる武器が登場します。

鉄砲です。

1543年、ポルトガル人を乗せた中国船が、日本の種子島(たねがしま)に流れ着きました。

ポルトガル人が持っていたもの。それが鉄砲です。

鉄砲は瞬く間に日本各地に広まりました。

火を着けた縄を使用し、火薬を爆発させて使用したので火縄銃(ひなわじゅう)と呼ばれました。

種子島に伝わったのが鉄砲の始まりだったので、火縄銃は、別名種子島とも呼ばれました。

雨風に弱く、一度発射すると次の射撃までに時間を要します。

そのような欠点がある高価な火縄銃に、多くの戦国大名はあまり興味を示しませんでした。

ところがいち早く火縄銃に目を付けた武将がいます。

織田信長です。

戦国の世の戦い方に火縄銃を用い、大きく戦い方を変えました。

戦いの要所に鉄砲が用いられ、大きな戦果をあげました。

鉄砲の伝来により、全国統一の動きが早まったのは事実です。

信長の鉄砲を使用した戦いでは、武田氏を討ち破った長篠(ながしの)の戦いが有名です。

武田対織田、徳川連合軍との戦いです。

武田氏は騎馬戦術に秀でており、信長はいかにして戦うか考えました。

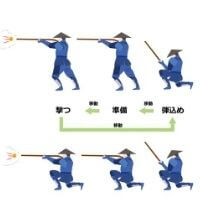

そこで思いついたのが、鉄砲の三段構えの戦術です。

通常、火縄銃は、弾を込め、縄に火を点け、火薬に点火することによって発砲します。

つまり一発発砲すると、次の発砲までに時間を要すことになります。

これが火縄銃の最大の欠点でした。

信長は鉄砲隊を3人一組にしました。

こうすることで、発砲する者、弾を込める者、縄に火を点ける者に分けたのです。

発砲した者はすぐ弾を込めに入り、弾を込めていた者は縄に火を点ける。

縄に火を点け終わっていた者は射撃する。

というように間隙(かんげき)を置かずに銃を撃ち続けることに成功したのです。

鉄砲に連射機能を持たれては、さすがの武田の騎馬隊もなすすべがなく、無残に敗退してしまったのです。

頭いい。信長。

武田氏の長篠の戦い敗北は、歴史的に見ても非常に大きな出来事です。

名門武田氏は、数年後滅亡し、織田信長は天下統一への大きな一歩を踏み出したからです。

「鉄砲の伝来が全国統一への動きをうながした」というのはそういう意味なんですね。

キリスト教の伝来と南蛮(なんばん)貿易

1549年には、イエズス会の宣教師(せんきょうし)ザビエルが日本に布教のためやってきました。

あ、キリスト教の!!

さて、ここはヨーロッパとのつながりも問われるところですよ!

思いだしましょう!!

ローマ・カトリック教会で免罪符(めんざいふ)が販売されました。

免罪符とは、購入すれば罪が許されるというものです。

腐敗(ふはい)したカトリック教会に対して、反抗勢力が生まれます。

ルターやカルバンです。

彼らはプロテスタントと呼ばれました。

プロテスタント達の反カトリック運動は宗教改革と呼ばれます。

同じキリスト教でもカトリックとプロテスタントなど、いろんな宗派があるのです。

立場が厳しくなったカトリック派は世界各地に布教活動を始めます。

その布教活動の中心を担ったのがイエズス会であり、アジア方面のイエズス会宣教師がザビエルです。

たまに前後のつながりを復習しましょうね。

なるほど。歴史がつながっていくね!

例えば、先ほどの鉄砲伝来にしても考えてみてください。

弾を撃つのに必要なものは何ですか?

ええと、火薬です。

火薬や羅針盤は元々中国やインドにあったものですね。

鉄砲が歴史上いつどこで作られたかは、判然としませんが、火薬は中国やインドにあったものです。

何らかの形で火薬がヨーロッパに伝わったからこそ、鉄砲がヨーロッパに存したとも考えられます。

思いだした!十字軍です。

十字軍がイスラム世界と接触して、インドや中国の文化がヨーロッパにも伝わったんです!

それでルネサンスも始まった!

そうか。火薬や羅針盤もその時にヨーロッパに伝わったんだ。

それで大航海時代も始まったんだ。

そのとおりです。

前後のつながりがわかってくると、歴史っておもしろいでしょう?

キリスト教の伝来や鉄砲の伝来。

それらとともに始まったのは貿易です。

マカオに拠点を構えていたポルトガル商人たちも、日本を貿易相手として注目しました。

平戸や長崎で貿易が始まりました。

日本が輸出したものは銀です。

日本が輸入したものは生糸や絹織物といった中国製品の他、毛織物、ガラス製品、時計などヨーロッパの品々もありました。

貿易相手国のポルトガル人やスペイン人は南蛮人(なんばんじん)と呼ばれたため、この貿易を南蛮貿易(なんばんぼうえき)と呼びます。

キリスト教の広まり

ザビエルが布教を開始してから、イエズス会の宣教師たちは次々に日本にやってきました。

貿易の巨額の利益に目をつけた九州の大名の中には、自国に南蛮船を呼び込むために、自らキリスト教徒となる者も現れました。

彼らをキリシタン大名と言います。

ある程度布教活動に成功を収めたイエズス会は、布教の成果を示すため、キリシタンとなった者達をローマ教皇のもとへ連れていきました。

彼らはヨーロッパで熱烈な歓迎を受けました。

彼らは、天正遣欧少年使節(てんしょうけんおうしょうねんしせつ)と呼ばれる4人の少年達でした。

伊東マンショ、千々石(ちぢわ)ミゲル、中浦ジュリアン、原マルチノです。

カタカナは洗礼名です。

キリスト教の布教は南蛮貿易の影響もあり、一気に広がりを見せ、信者数も急激に増えていきました。

17世紀初めには信者が30万人をこえていたとも言われています。

鉄砲とキリスト教が伝わった背景を、復習しましょう。