自由民権運動そして、武士の意地、士族反乱

自由民権運動そして、武士の意地、士族反乱

中学歴史定期テスト対策の第43回目です。

自由民権運動の広がり、そして武士の反乱

これらは征韓論の対立で敗北した板垣や西郷により起こされたものです。

政府を去った彼らに何があったのか。

そしていよいよ大日本帝国憲法が制定される時がきます。

教科書は170P~173Pです。

岩倉使節団の帰国により、政府は、より一層富国強兵と殖産興業政策に力をいれていくことになります。

一方、征韓論で敗れた板垣退助は、「明治政府は薩摩と長州出身者の藩閥(はんばつ)政治だ」と非難しました。

特に政府の中心人物大久保利通(おおくぼとしみち)らを非難します。

大久保利通は薩摩藩出身です。

かつては西郷と共に、討幕のため戦いました。

板垣退助は、長州や薩摩出身が多い明治政府の専制政治を批判します。

「国民に政治に参加する権利を与えよ」

これが板垣の主張であり、自由民権運動(じゆうみんけんうんどう)の始まりでもありました。

国民に政治に参加する権利を与えることを訴える運動です。

当時の明治政府は、討幕に貢献した薩摩や長州出身の人間の権力が強く、藩閥政治(はんばつせいじ)と呼ばれ批判されました。

議会制度が確立しておらず、一部の薩摩、長州出身の人間の独断で進められていく政治は、まさに専制政治と呼べるものでした。

板垣退助は、それを声高に批判したのでした。

自遊民権運動は各地に広がっていきますが、政府の定める条例により、処罰の対象となり、運動集会に介入し弾圧しました。

あちゃー、日本はやっぱり遅れているなあ。

アメリカでは国民から選ばれる大統領や議会が政治を行っているのに・・・。

しかし、この自由民権運動は、ある事件が後押しすることでさらに活発化していきました。

その事件が、士族の反乱です。

武士の意地、士族の反乱

政府を去った板垣退助や江藤新平らは、民選議院設立の建白書(みんせんぎいんせつりつのけんぱくしょ)を政府に提出しました。

政府に民選から成る議会を開設することを要望したものです。

国民から選ばれた人から成る議会と言うことですね。

欧米のような議会制度ですね。

この民選議院設立の建白書の提出が、自由民権運動の始まりと言われています。

そして自由民権運動と呼応するかのように、各地で士族の反乱が発生します。

明治維新により、武士は身分が士族と改められていました。

江戸時代までは大名に仕え、給料として土地や米などを得て生活していた武士。

しかし、彼らは士族となり、働き口がなくなってしまいました。

主君である大名が消滅し、徴兵令によって、軍事面では一般男性が兵役につきます。

侍の魂であるちょんまげも失い、多くの士族は明治新政府に対して不平しかありませんでした。

そのような中、彼らに好機が訪れました。

西郷隆盛が征韓論事件で政府に敗れ、政府から身を引いたのです。

「武士の先頭に立って戦ってほしい」

旧薩摩の士族を中心に、西郷を推す声が次第に高まりました。

そしてとうとう各地で士族の反乱が起こります。

士族の反乱の中でも、西郷隆盛を中心に起こった西南戦争(せいなんせんそう)は、最も大規模なものでした(1877年)

しかし、最新の軍備を持つ政府軍に、ことごとく鎮圧されてしまいました。

この士族の反乱は、日本史上最後の内戦です。

これ以後、日本では内戦は一度も起きていません。

西郷は、本心は政府と戦う気がなかったとされています。

しかし、その人柄、器量で万人に愛された西郷は、士族の不満を受け止めるしかなかったのです。

そんな・・・。かわいそう・・・。

西南戦争で敗北を悟った西郷は、自害して果てました。

西郷隆盛の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

国会開設の勅諭(こっかいかいせつのちょくゆ)

西南戦争以後、明治政府への批判はさらに高まりました。

同時に自由民権運動も大きな盛り上がりを見せ、「早期に国会を開設せよ」という流れになりつつありました。

1878年に地方制度が改革され、府や県に議会が置かれました。

地主や商工人が議員となりました。

地方単位ですが、一般人が政治に参加できるようになったのです。

こうなると次は国レベルです。

全国から代表者が集まり、国会期成同盟(こっかいきせいどうめい)が生まれました。

国会の開設を求めるための同盟です。

また「国が動かないなら」と、自主的に憲法の草案を考える者も出てきました。

植木枝盛(うえきえもり)や中江兆民(なかえちょうみん)です。

こうした動きに、とうとう政府も無視できない状況になってきます。

西郷さん達の死も無駄じゃなかったんだね。

政府内でも意見がわかれるようになりました。

国会の開設時期や憲法の制定内容などです。

具体的な話が出てきたから、いろんな意見が出たんでしょうね。

例えば「国会開設を早期に実現すべし」とする大隈重信(おおくましげのぶ)。

かたや慎重論を崩さない伊藤博文(いとうひろぶみ)

結局、伊藤博文(いとうひろぶみ)が大隈を政府から追い出し、10年後に国会を開設することを約束しました。

これを国会開設の勅諭(こっかいかいせつのちょくゆ)と言います。

国会が開設されることが約束されると、開設に備え、政党が作られるようになります。

板垣退助は自由党(じゆうとう)、政府から追い出された大隈重信は立憲改進党(りっけんかいしんとう)を設立しました。

議会は多数決で審議を決定するため、同じ考えを持った人々で政党を作ることが望ましいのです。

政党が、選挙で多くの議席を手に入れれば、より自分たちの考えを、政治に反映することができるからです。

大日本帝国憲法の発布

国会を開設する約束した以上、まずは憲法の制定を急ぐ必要がありました。

憲法によって国の仕組みを明らかにし、天皇を最高君主として位置づける必要があるからです。

とは言っても、そんなに簡単なことではないですよね?

日本としてはいまだかつて経験したことのない、憲法と国会開設。

並大抵のことではありませんでした。

ここで奮闘した人が伊藤博文(いとうひろぶみ)です。

伊藤は、ヨーロッパへ行き、ドイツやオーストリアの憲法を学びました。

帰国後、本格的に憲法作成にとりかかりました。

国会開設の前に、1885年に内閣(ないかく)制度を完成させます。

国会は、話し合いの場です。

その国会とは別に、天皇の政治を補佐する役割を持つのが内閣です。

※現代は、内閣が政治を行います。内閣が政治を行う上で、国会の承認を得なければなりません。

初代内閣総理大臣に伊藤博文が就任しました。

その後1889年に大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)が完成しました。

そして同年2月11日、天皇が国民に与える形で大日本帝国憲法が発布されました。

日本、議会政治の始まり

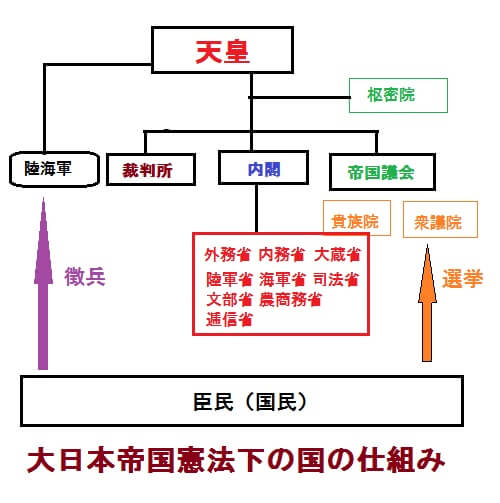

以下をご覧ください。

大日本帝国憲法下の日本の国の仕組みです。

1890年に、国会開設勅諭(こっかいかいせつちょくゆ)の約束通り、帝国議会が開かれました。

すごい!ちゃんと期限も守られての開催だったのですね。

帝国議会は、貴族院と衆議院の2院制です。

そして、国民が選挙によって議員を選ぶことができるのは、衆議院だけです。

貴族院は、皇族や華族、天皇が任命した議員から成ります。

さらに、衆議院の選挙は、制限選挙と呼ばれる条件付きのものでした。

条件をしっかり覚えましょう。

「直接国税を15円以上納める満25歳以上の男子」です。

この条件にあてはまる人にしか選挙権がなかったのです。

この条件は非常に厳しく、総人口の約1.1%(約45万人)にしか選挙権がありませんでした。

しかしながら、憲法や議会制度が整い、日本はアジアで最初の立憲制国家(りっけんせいこっか)となったのです。

立憲制国家とは、憲法に基づき、政治を行う国家のことです。

そうか。だいぶ制限はされているけど、一般人にもようやく政治に参加できるチャンスができたんだね。

国民は臣民(しんみん)とされます。

臣民とは、君主、つまり天皇に支配される国民という意味です。

個人的な自由とは、まだ遠い時代なんですね。

そうです。

特に大事なのが、法律の範囲内で言論、出版、信仰、集会、結社の自由があるところですね。

ということは、国がダメと言えば、自由に発言したり、どこどこの宗教を信仰するということも出来ないと言うことですか?

そうです。

そこが現代とは違うところです。

現代は、すべての自由が憲法上保障されています。

ただし、公共の福祉に反しない限りですけどね。

コーキョーのフクシ?

「他人の人権を侵害しなければ」ということです。

夜中に大音量で好きな音楽を聞くことは確かに自由です。

しかし、近所は大迷惑ですよね。

そうか。「人に迷惑をかけなければ、自由にしていいよ」ってことですね。

俺たち現代人て、ほんと恵まれてるんだな。

いよいよ日本も近代国家の仲間入りですね!

いえまだまだです。

まだ近代国家の入り口にすぎません。

これからは戦いに勝ち、欧米列強に日本の強さを示していかなければならないのです。

そして不平等条約の解消を認めさせて初めて、近代国家の仲間入りとなるのです。