徳川幕府

徳川幕府の仕組み

こんにちは。今日は江戸幕府のお話です。

1603年、徳川家康は朝廷から征夷大将軍に任命され、江戸(東京都)に幕府を開きました。

江戸幕府がきっかけで現在の東京都があるんですね!

260年も続く徳川幕府ですが、なぜこのように長期政権を維持できたのでしょうか。

キーポイントは以下の3つです。

1 大名を親藩(しんぱん)譜代(ふだい)、外様(とざま)にわけたこと。

2 武家諸法度(ぶけしょはっと)を定めたこと。

3 諸大名の経済力を弱めたこと。

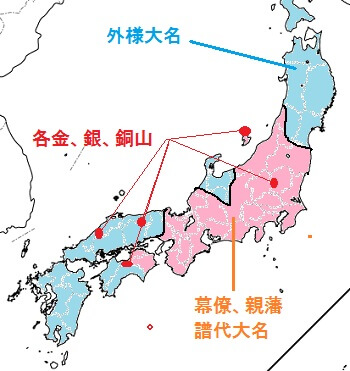

まず下の図をごらんください。

ざっくりと色分けしましたが、大名を親藩(しんぱん)譜代(ふだい)外様(とざま)に分類しました。

また幕僚(ばくりょう)は幕府の直接の支配地です。

ちなみに各金山や銀山銅山も幕僚です。

親藩(しんぱん)大名とは、徳川家康の親戚関係のある者です。

譜代(ふだい)大名は関ヶ原の戦い以前から徳川家に仕えていた者。

外様(とざま)大名は関ヶ原以降に徳川家に仕えた者。

家康は積極的に大名の配置替えを行い、信頼できる大名を江戸周辺から順次置いていきました。

大名の領地を「藩(はん)」と言います。

大名が分家していくことで、江戸末期には270もの藩がありました。

完全に敵だった大名は遠方に追いやられたんですね。

これじゃあ反抗は出来ないね。

さらに幕府は武家諸法度(ぶけしょはっと)と言う法律を作りました。

内容は、大名同士が無断で縁組することや城を改修することを禁じました。

大名同士が結婚で親戚になると、結束力が高まりますもんね。

城を強固にすると、反抗されたときに厄介だもんな。

そして何と言っても、諸大名の経済力を弱まらせたこと。

これがとどめだと思います。

参勤交代(さんきんこうたい)

第3代将軍の徳川家光の時代のことですが、幕府は参勤交代を制度化します。

大名は1年おきに江戸、自国の領地に交替で住むことになります。

従者も従え、200~300人の行列(大名行列)でしたが、中には3000人ほどの従者を従える大名もいました。

これらの費用は全てその大名持ちです。

その人数の食事、宿、もろもろの金額を考えただけでも相当な出費でした。

また、大名は1年もの間領地を離れるため、幕府に反抗する機会も自然に失われていったのです。

1年ごとって・・・・大変ですね。

これって、遠い大名ほど大変なんじゃ!?

そうなんです。ますます外様大名が弱体化していくわけです。

家光は家康の孫でしょ?先祖代々よく考えるね。

先ほどの地図にもありますが、日本各地に鉱山があります。

佐渡金山や石見銀山などが有名ですが、それらは全て幕僚(ばくりょう)です。

佐渡なんてあんなに遠いのに。

そういう場所だけはしっかり幕僚なんだね。

徹底的だったんですね。

日本の歴史を振り返れば、当然のことかもしれません。

中途半端に各地の御家人や武士に力を残してしまったため、鎌倉や室町幕府は弱体化が進んだのです。

これでしばらく戦争がなくなったんだから、大成功だったんだね。

不満はいっぱい出たろうけど。

ただ天下を取りたいだけではだめなんですね。

平和な日本を築くにはどうすべきか。

長年の失敗を分析し、幕府の支配体制に取り入れていったのです。

当然家康は朝廷や公家の動きも監視します。

京都に京都所司代をおいて朝廷を監視します。

また、禁中並公家諸法度(きんちゅならびにくげしょはっと)という法律で天皇と公家の権力を制限しました。

朝廷、大名を絶妙にコントロールし、町人や百姓などは厳しい身分制度で統制した徳川幕府。

しかしこの厳しい政策により260年間の平和な世が続いたのです。

朱印船貿易(しゅいんせんぼうえき)

国家が安定してくると、今度は海外に目を向け始めます。

しかし、問題がひとつありました。なんだと思います?

ん~?わからん。

キリスト教です。

徳川家康は初め、キリスト教に関して柔軟な姿勢を見せていました。

しかし、全国的に布教が広まると家康の態度が変わり始めます。

キリスト教の唯一神を崇拝するスタイルは、領主や将軍への忠誠がおろそかになると考えたのです。

また、キリスト教国との南蛮貿易が発展し、西国大名が最新の武器を手にし強国となっていくことを案じたためです。

このような理由で、家康は全国にキリスト教禁止令を出します。

そのような中、オランダはキリスト教の布教はせず、貿易のみを行う国でしたので家康にとっては理想の貿易国でした。

いくら貿易で儲けがでても、幕府を揺るがす存在になりつつあったキリスト教を、これ以上放置できなかったのです。

日本の至る所にキリスト教が。

日本にもそのような時代があったのですね。

また、この当時日本は銀の産出量が世界の1/3を締めていたのです(石見銀山)

え!そんな金持ちだったの!?

しかし、貿易に不慣れな日本人は言いように銀を支払わされていました。

「買わなければ違う港町で売る」

購入にためらう日本人に対してポルトガル人は強気の姿勢でした。

中国の生糸(きいと)を主に輸入していた日本人

銀の保有量が多い日本人に対して、ポルトガル人は強気に売ってきます。

そこで日本が考えたのは、生糸を国が一括購入する案です。

一括購入したあと、国内で売るシステムに変えました。

国が貿易に介入することで、過剰な銀の流出を食い止めたのです。

こうして日本は徐々に貿易慣れしていきました。

今度は外国船を迎え入れるだけではなく、自分たちから外国へ行こうとする動きが出てきます。

それが朱印船貿易です。

でも海にはたくさん海賊がいたんだよね。

その海賊(倭寇)と区別するために、朱印状(しゅいんじょう)を持った朱印船貿易を始めました。

確かどこかで・・・日明貿易だ!

そうです。その際も倭寇と区別するため勘合符(かんごうふ)を持っていましたね。

こうして多くの日本人が東南アジアに行き来するようになり、移住する者まで現れました。

東南アジア各地に日本町が出来たんですよ。

そして鎖国(さこく)へ

貿易によって国家が潤ってきた日本

反面、その陰で大きな問題が発生してきました。

幕府の体制に合わないとの理由で、キリスト教禁止令を出した家康

しかしそうも簡単に事は進みませんでした。

キリスト教徒達は簡単に信仰をやめなかったのです。

そこで第2代将軍徳川秀忠(ひでただ)の時に禁教令を強化します。

信仰を捨てないキリスト教徒を処刑し始めたのです。

そんな・・・ひどい。

徹底した政策。それが安定した江戸幕府の土台を築いたのです。

心を鬼にしなければならなかったのでしょう。

でも、いくら処刑したって外国から次々に布教しに来られたら状況は変わらないんじゃないでしょうか?

そこで、幕府は思い切った行動に出ます。

鎖国(さこく)です。

1635年第3代将軍徳川家光は、朱印船貿易を停止しました。

また、日本人の出国と帰国を一切禁止します。

長崎の海に出島(でじま)を築き、そこにポルトガル人を住まわせ日本人と交流できないようにしました。

これらは全てキリスト教を日本国内から根絶させるためです。

やがてキリスト教徒への弾圧に対して島原・天草一揆が起きます。

キリシタンの天草四郎と言う少年をリーダーにして戦ったこの一揆は、幕府軍に鎮圧されます。

これを受けて幕府は1639年、ポルトガル船の来航を完全に禁止し、

1641、オランダ商館を出島に移し、中国とオランダだけ貿易を行うようになります。

この禁教、貿易統制を鎖国と呼びます。

ど、どうしても話し合いってわけにはいかないんだね。

それだけキリスト教は驚異的な存在になりつつあったのです。

ザビエルが来日してから100年も経っていません。

国民は、心のよりどころが必要だったんでしょうね。

それを強制的に取り上げられてしまうなんて、無念だったと思います。

鎖国完成から、開国までの約200年間

江戸時代は平和な日々が続きます。

しかし、国を閉ざした鎖国政策のため、外国の発展に全く追いついていくことが出来なくなりました。

それが1853年黒船ペリーの来航で明るみになります。

次回は、鎖国政策の中、江戸幕府内に何が起こったのか。

見ていきましょう。