徳川吉宗と享保の改革

圧迫される幕府の財政

「犬将軍」と呼ばれた徳川綱吉の時代は、武力による政治から文治政治へ移行した時期です。

文治政治とは、学問の力により政治を行うことです。綱吉は学問好きで有名な将軍でした。

彼は儒学の中でも朱子学を特に重んじました。人を思いやる心、特に上下身分の関係に重きを置き、広く民衆にまで広めました。

その甲斐あってか、綱吉の時代は特に大きな争いがなく平和な時間を過ごしていました。

その中で華やかで力強い元禄文化が誕生し、庶民にも広く楽しめる芸能が増えました。

この頃の江戸は人口が100万人を越え世界有数の都市に成長します。ところが、華やかな文化の裏で、綱吉の時代になると幕府の財政が極端に悪化します。

原因は様々ですが、特に先の将軍家綱(いえつな)の時に起きた江戸の大火事による損失が大きな原因です。この大火事は明暦の大火(めいれきのたいか)と呼ばれ、江戸の大半を焼き尽くしました。

約10万人の人々が焼死したとされており、江戸城の天守を始め、多くの大名屋敷、都市部を焼失しました。当然復興には莫大な資金を要します。

こうした経緯から、江戸幕府の財政は次第に苦しくなっていきました。

当時の江戸は人口100万人を超す大都市に成長していました。

人口増加に伴い、江戸は木造住宅の密集地と化していたので火事がとても多かったのです。

10万人って今じゃ考えられないね。

消防車なんてなかったし。

綱吉の前の時代にそんな事件があったのですね。

江戸時代は火事が大きな問題だったんです。

そこでこの後、幕府は江戸に火消し組と呼ばれる、町の消防隊を作ります。

すごい!消防隊の始まりですね!

とはいえ、当時はまだ消火ではなく、延焼危険のある周囲の建物を破壊し延焼を食い止める「破壊消防」が主流でした。

な、なるほど。周りの建物を壊せば、火事はそこで止まるね。

さて、こうして財政難を抱えた徳川幕府ですが、思い切った改革の必要が出てきます。

そこで抜擢された将軍が第八代将軍の徳川吉宗です。

徳川吉宗(とくがわよしむね)

徳川吉宗は徳川御三家(ごさんけ)の紀伊徳川家出身です。

しかも紀伊徳川家では四男坊として生まれているので、将軍に就く確率はほぼ「0」に近い人でした。

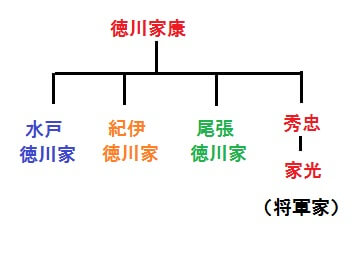

徳川御三家とは、第二代将軍秀忠の兄弟の家系です。

尾張(愛知)紀伊(和歌山)水戸(茨城県)の主要地を治めました。

秀忠の家系を将軍家と言います。

家光、家綱、綱吉・・・と続いていきます。

将軍家に跡継ぎがいない場合に、御三家から将軍が選ばれることになります。

その吉宗がなぜ将軍に!?

吉宗の兄たちが相次いで亡くなったり、七代将軍の家継(いえつぐ)が8歳で亡くなってしまったのです。

8歳で将軍ですか!?

それだけ将軍家も跡継ぎに恵まれなかったのでしょう。

家継が亡くなって、とうとう御三家に頼らざるを得なくなるわけです。

それでたまたま紀伊で当主になっていた吉宗が選ばれたってことですね。

しかし、吉宗がただ抜擢されたわけではありません。

幕府の財政難を立て直すためには、どうしても吉宗の力が必要だったのです。

江戸の度重なる火事は紀伊徳川家の財政も圧迫していました。

各地の大名屋敷や家臣の屋敷も江戸に点在しています。

当然紀伊徳川家の屋敷も江戸にあります。

それらが焼失されれば建て直し。また焼失しては建て直す。

この繰り返しで多大な費用がかかりました。

そのような時、紀伊徳川家の当主となった吉宗は、見事紀伊家の財政を立て直します。

それは、徹底した倹約(けんやく)によるものでした。

元禄文化が花開く中、人々の暮らしは贅沢(ぜいたく)になりつつありました。

少し昔の生きるか死ぬかの時代は終わり、娯楽やオシャレにも気を遣い始めた時期です。

そのような中、吉宗は着る服にもこだわらず、行事も質素に、当時3食が当たり前だった1日の食事を2食にする。

さらには無駄に多すぎる紀伊徳川家の役人をバッサリとリストラするなど大々的に改革を行ったのです。

このような、無駄遣いを減らす政策を倹約(けんやく)と言います。

吉宗は倹約を徹底し、見事に紀伊徳川家の財政難を立て直したのです。

そのような実績がある人なら「将軍はこの人!」と言うことになりますね

このようにして、限りなく将軍になる確率が「0」に近い吉宗が第八代将軍に就任したのです。

享保の改革(きょうほうのかいかく)

第八代将軍になった吉宗は、あらゆる改革に着手します。

以下が吉宗の改革の内容です。

質素倹約のすすめ

紀伊徳川家の財政を立て直したように、江戸に置いても家臣や町民に贅沢(ぜいたく)を慎むようすすめました。

目安箱(めやすばこ)

広く庶民の意見も取り入れようとした意見箱です。

吉宗は自分の周りの人間だけではなく、一般庶民の声を政治に生かそうとしました。

上げ米(あげまい)の制

1万石につき、100石の米を大名から幕府に献上させました。約1%です。

代わりに大名たちは参勤交代を軽減され、江戸に滞在する期間を1年から半年に短縮されました。

公事方御定書(くじかたおさだめがき)

江戸は人口が増え、それに伴いもめ事や事故も増えました。

それらの事件を裁く基準となる法律を定めたものです。

これを定めた人は、時代劇でも有名な「大岡越前(おおおかえちぜん)」です。

サツマイモの奨励

中国から琉球(沖縄)経由で鹿児島(薩摩)に伝わったイモ。

日本中が飢饉(ききん※食料不足などで人が飢え苦しむこと)に襲われたときも、薩摩藩(さつまはん)では餓死者が出ませんでした。

これは薩摩に伝わったイモ「サツマイモ」が食料とされていたからです。

稲のように穂先に実るものではなく、土の中で育つイモは害虫からの被害もなくよく育ちました。

これに目をつけた吉宗は、サツマイモの栽培を奨励しました。

大奥(おおおく)のリストラ

こちらは教科書には載っていませんが参考までに記載しておきます。

大奥とは将軍以外の男性が出入りできない男子禁制の場です。

将軍の正室(妻)と側室(そくしつ※正妻以外の妻)やそれに仕える女中達が住む江戸城内にあったエリアです。

最も多い時期には1000人以上の女性が住んでいたそうです。

この大奥に住む女性たちを吉宗は辞めさせたのでした。

つまりリストラです。

ここで吉宗のユーモアが出るのですが、吉宗は美人な女性だけを辞めさせたのだそうです。

「美人なら、職を失ってもすぐに次の職を見つけられるし、嫁入りもしやすい」

と言うのが理由でした。

実際吉宗の頃の大奥はもっと人数が少なかったと思われますが、それでも思い切ったリストラを行いました。

これら一連の改革を享保の改革(きょうほうのかいかく)と呼びます。

この改革は一定の成果をあげ、幕府の財政は一時的に立ち直りました。

国を治めるって大変なんだなあ。

人口が増えれば増えるほど、多くの問題も出てきますしね。

庶民の不平不満も多かったでしょうから、それを目安箱として聞き入れようとした吉宗は素晴らしい将軍ですね。

庶民の味方ですね。サツマイモの由来は薩摩イモなんですね。

大岡越前は知ってる。名奉行(めいぶぎょう)と呼ばれた人だ。

江戸の大火ももちろんですが、幕府は少し贅沢をしすぎていたのです。

威厳を保とうとして派手な行事も多かったですからね。

徹底した吉宗の倹約は、当然幕府の人間から不満があふれ出たと思います。

今まで当たり前に贅沢出来ていたことが出来なくなる。

それは確かに難しいことですね。

でもそこを心を鬼にしてやり遂げた徳川吉宗は、本当に日本国民のことを考えていたのでしょうね。

この享保の改革は、江戸の三大改革と呼ばれます。

次回は、残り2つの改革を見ていくことにしましょう。